在人类探索宇宙的征程中,月球一直是备受瞩目的天体。数十年来,一个看似简单却困扰无数科学家的问题始终悬而未决:月球的磁性为何消失了?轨道航天器的仪器曾清晰检测到月表岩石中存在强烈磁信号,这分明表明月球在过去拥有强大磁场,可如今,月球本身却不再具备固有磁性。这个谜题就像一层神秘的面纱,笼罩着月球的过往。不过,麻省理工学院的研究人员如今可能已经找到了揭开这一谜题的关键线索。

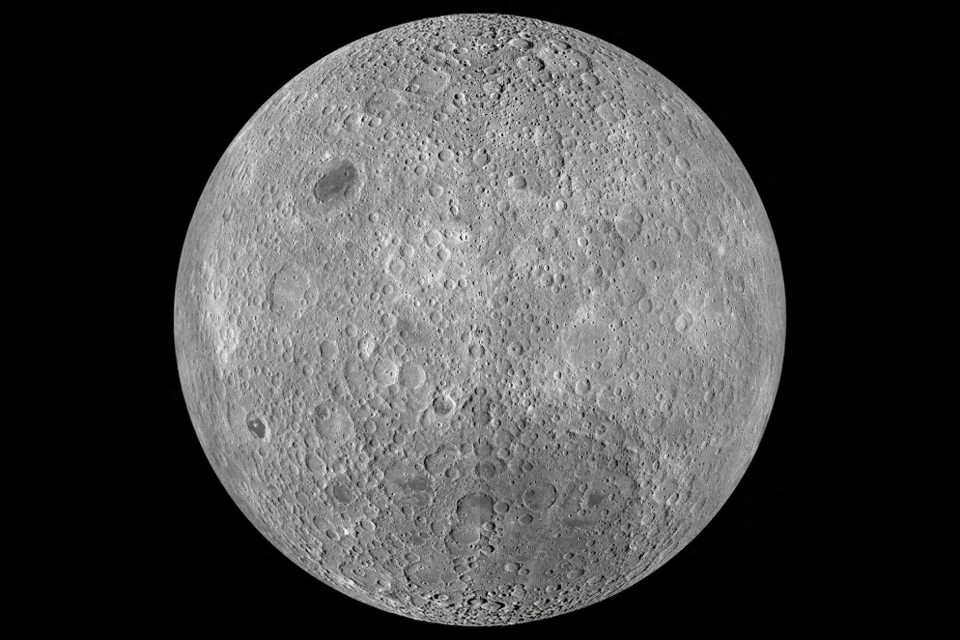

麻省理工学院的研究团队提出了一个新颖的假说。他们认为,月球曾经拥有微弱的磁场,而巨大撞击的发生,成为了改变这一微弱磁场状态的关键因素。当巨大撞击降临,会产生等离子爆发,这种爆发会在短时间内增强磁场强度,尤其是在月球背对地球的一侧。这一设想就像是给月球的磁场变化找到了一个合理的“开关”。

在《科学进展》期刊发表的研究中,团队通过精细模拟验证了这一大胆的假说。模拟结果显示,小行星级别的碰撞会产生带电粒子云,这些带电粒子云会短暂地包裹住月球。当等离子体扫过月表并聚集在撞击面对侧时,会与月球原本微弱的磁场相互作用,进而引发短暂但强烈的磁场放大效应。想象一下,原本微弱的磁场就像是微弱的烛光,而等离子体的作用就像是突然吹来的一阵强风,让这烛光瞬间变得明亮无比。不过,这种增强的磁场只是短暂的辉煌,在一段时间后便会迅速衰减。

这一系列的事件为月球背侧南极附近发现的高磁性岩石提供了合理的解释。值得注意的是,位于月球正面的雨海盆地(已知最大撞击坑之一)恰好与该区域几乎完全相对。研究人员认为,形成雨海盆地的撞击事件很可能产生了启动这一过程的等离子云。就好像是一场精心编排的宇宙舞蹈,正面撞击产生的等离子云,与背面微弱磁场相互作用,上演了一场磁场的“狂欢”。

论文第一作者伊萨克·纳雷特表示,轨道航天器检测到的大部分强磁场都能通过此过程解释,尤其是在月球背侧。研究团队采用新模拟方法,假设月球曾存在能产生微弱磁场(约1微特斯拉,相当于地球磁场1/50)的发电机机制。通过模拟雨海盆地级别的撞击,团队发现产生的等离子云会聚集在月球对侧,压缩并短暂放大原有弱磁场,整个过程持续时间极短,仅约40分钟。关键在于撞击产生的压力波会传至对侧,使岩石中的电子发生定向重组,就如同将一副52张扑克牌抛向含磁场的空中,每张牌落地时都会按新磁场方向重新排列。

研究者表示,发电机机制与巨大撞击的结合,辅以冲击波效应,足以解释月球表面岩石的高磁化现象。未来通过阿耳忒弥斯计划等任务直接采样背侧岩石,将可验证这一假说。合作研究者罗娜·奥兰也感慨道:“数十年来我们一直在争论月球磁性源自撞击还是发电机机制?现在我们的答案是 —— 两者兼有。这是一个可验证的假说,这很棒。”

麻省理工学院研究团队的这一发现,为月球磁场之谜带来了新的曙光。它不仅让我们对月球的过去有了更深入的了解,也为未来月球探索指明了方向。或许在不久的将来,随着更多研究的深入和验证,月球磁场消失的谜题将彻底被解开。