当广东的林女士走进影院,灯光熄灭前的最后一瞥让她不寒而栗 —— 座椅靠背上密密麻麻的白色虫卵,像无数颗细小的珍珠,却散发着令人作呕的气息。这段被拍下的视频在网络上疯传,让 “影院卫生” 这个老生常谈的话题再次刺痛公众神经。涉事影院的回应看似及时:退票、赠 20 张电影券、全面消毒、更换座垫,但网友的质疑声浪并未平息。在光影交错的观影空间里,这些肉眼可见的虫卵,暴露的何止是清洁疏忽,更是行业对消费者基本体验的漠视。

事件发生在 7 月 18 日,林女士在电影开场前发现座椅异常。视频画面显示,至少三个相邻座椅的皮质靠背上,布满了芝麻大小的白色颗粒,部分颗粒周围还残留着类似虫粪的黑色痕迹。“当时瞬间起了一身鸡皮疙瘩,根本没法坐。” 林女士在接受采访时仍心有余悸。她当即联系影院工作人员,对方虽道歉却未给出明确解决方案,直到视频在社交平台发酵,影院才主动联系她处理。

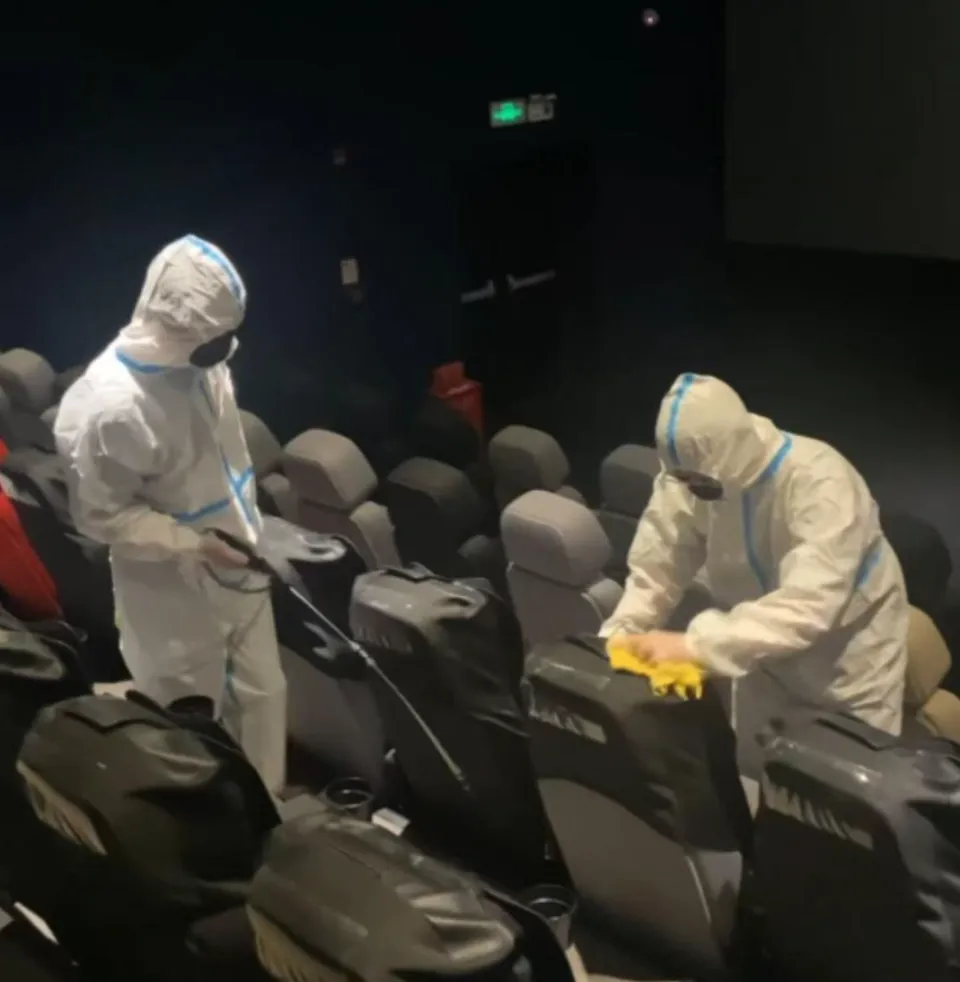

涉事影院店长许先生在接受采访时坦言,问题出在影厅的按摩垫上。“确实是我们工作疏忽,已经做了检讨。” 他介绍,事发当日影院就请了专业消杀公司,对 9 个影厅全面消毒;7 月 21 日拆除了涉事影厅所有按摩垫,联系厂家更换新品;同时将两场电影的间隔时间从 20 分钟延长至 25 分钟,增加专人二次检查。对于虫卵成因,许先生解释为影院楼龄近 20 年,涉事影厅此前有漏水问题,加之前段时间降雨量大,空气潮湿导致虫类滋生,目前修缮工作已完成。

然而,这样的处理并未换来普遍理解。有网友算了一笔账:20 张电影券看似补偿丰厚,但按每张 30 元计算,总价值 600 元,“用几张券就想抵消心理阴影?” 更有人质疑:“每天消毒为何还会出现虫卵?是不是只做表面功夫?” 事实上,影院卫生问题早有前科 —— 去年某连锁影院被曝爆米花桶霉菌超标,前年有观众在座椅缝隙中发现食物残渣和头发,这些细节都指向同一个问题:在票房压力下,影院是否把 “清洁” 当成了可压缩的成本?

从行业角度看,影院的卫生管理长期存在 “重表面、轻死角” 的弊端。一位曾在影院工作的保洁人员透露,日常清洁多集中在地面扫垃圾、收 3D 眼镜,座椅缝隙、靠背褶皱、按摩垫夹层等部位往往被忽略。“场间时间短,有时候连座位上的爆米花渣都清不完,更别说检查虫卵了。” 而按摩垫这类附加设施,因结构复杂更易藏污纳垢,却很少被纳入重点清洁范围。涉事影院虽称 “每天消毒”,但究竟是用消毒喷雾简单处理,还是对缝隙进行深度清洁,外界不得而知。

消费者的担忧并非杞人忧天。疾控专家指出,座椅上的虫卵可能来自蛾类或甲虫,其幼虫以纤维、灰尘为食,虽一般不传播疾病,但密集出现仍会引发过敏反应,且反映出环境清洁度不达标。“影院作为密闭空间,空调系统、座椅织物都是细菌滋生的温床,虫卵只是看得见的问题,看不见的微生物污染更值得警惕。”

此次事件也暴露了行业监管的盲区。目前,影院卫生主要依靠自查自纠,虽有《电影院星级的划分与评定》等标准提及卫生要求,但缺乏强制执行力。有消费者呼吁,应像餐饮行业一样,将影院卫生状况纳入公示范围,接受第三方机构定期检测。“至少让我们知道,常去的影院消毒是否达标,有没有卫生黑历史。”

值得注意的是,涉事影院并非个例。在社交平台搜索 “影院卫生”,吐槽帖比比皆是:“座位上有不明污渍”“3D 眼镜带着一股怪味”“地面黏糊糊的像没拖干净”。这些细节看似微小,却直接影响观影体验。随着流媒体的冲击,影院本应靠 “沉浸式体验” 吸引观众,如今却因基础卫生问题劝退消费者,显然得不偿失。

截至发稿,涉事影院已完成新按摩垫的更换,当地市场监管部门也介入调查。但对消费者而言,一张退票、几十张电影券远不能弥补信任裂痕。正如林女士所说:“我想要的不是补偿,而是走进影院时,能安心地坐下,不用担心椅子上有虫子或污渍。”

这场 “虫卵风波” 像一面镜子,照出了影院行业的短板。当电影票价逐年上涨,消费者对体验的要求也在提升 —— 干净的座椅、清新的空气、无异味的环境,这些本应是标配,而非奢求。影院若想在流媒体时代站稳脚跟,与其在特效厅、VIP 座上比拼,不如先把基础卫生做好。毕竟,没有哪个观众愿意为 “可能爬着虫子” 的座位买单,更没有人会相信,连清洁都做不好的影院,能真正尊重观众的感受。