当中央民族乐团的”俪人行”组合身着汉服奏响《踏歌行》,她们复刻的不仅是五代王处直墓浮雕中的女子乐队,更是一段被遗忘的音乐史。在这支由12名乐伎组成的”天团”中,既有中原笙箫的典雅,又有西域琵琶的狂放,更有印度横笛的异域风情——10种乐器构成的”全明星阵容”,折射出唐末五代音乐文化的辉煌图景。这场跨越千年的音乐对话,为我们揭开了胡乐如何从边疆走向中原、最终重塑中国音乐基因的传奇历程。

【浮雕里的音乐密码】12乐伎复刻大唐风华

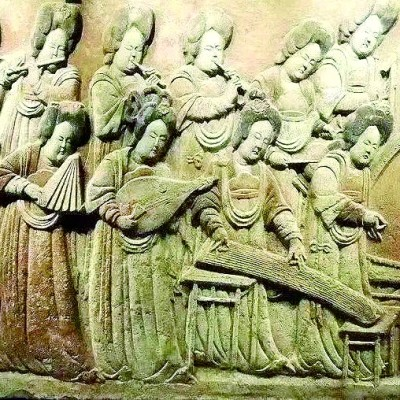

河北博物院收藏的五代王处直墓彩绘浮雕《散乐图》,堪称中国古代音乐史的”活化石”。浮雕中,两名舞者引路,女官带队,12名乐伎分前后两排站立演奏。她们高髻簪花、长裙披帛,朱砂红裙摆历经千年仍鲜艳如新,面部丰腴圆润的唐韵呼之欲出。

“这不仅是艺术杰作,更是音乐考古的珍贵资料。”鲁迅美术学院副教授马诗彧指出,浮雕完整呈现了唐末五代乐队的编制:横笛、筚篥、答腊鼓、方响、笙、座鼓、拍板、曲颈琵琶、筝、擎箜篌等10种乐器,既有中原传统,又有西域胡乐,甚至包含印度元素。”堪称亚洲女子’天团’。”

【胡乐东渐】从龟兹到长安的音乐革命

在乐队最前排,曲颈琵琶演奏者占据C位。这种源自西域的乐器,在唐代风靡一时,甚至取代秦琵琶成为”乐器之王”。白居易《琵琶行》中”转轴拨弦三两声”的描写,正是胡琵琶魅力的写照。

“胡乐的盛行与唐代开放政策密不可分。”鲁迅美术学院讲师漆琰玲分析,从西域传来的琵琶、羯鼓、筚篥等乐器,经丝绸之路进入中原后,迅速被宫廷和民间接纳。后唐宰相郭廷诲”乐工七十”的蓄伎规模,后蜀赵廷隐墓中带有龟兹特征的乐舞俑,都是胡乐流行的实证。

更有趣的是指挥棒的演变。浮雕中女扮男装的指挥手持彩带长杆,这正是宋代宫廷队舞”勾队””放队”表演形式的雏形。”音乐与舞蹈的结合,体现了唐末五代乐舞文化的成熟。”马诗彧说。

【乐器里的文明交融】10种乐器背后的文化密码

- 曲颈琵琶:西域传入,因表现力强成为宫廷领奏乐器

- 筚篥:西汉时流行于西域,唐代晋升为管乐首席

- 羯鼓:唐玄宗最爱的”架子鼓”,节奏明快如”焦杀鸣烈”

- 笙:中国簧片乐器鼻祖,影响口琴、手风琴发展

- 筝:从民间俗乐登上大雅之堂的”网红乐器”

- 拍板:宋代红牙板的前身,苏轼笔下宋词的”标配”

- 横笛:来自印度的”亚洲笛”,音色清亮悠扬

- 方响:创新性融合编钟与罄的金属乐器

- 答腊鼓:独特的击奏方式,音色浑厚有力

- 箜篌:丝绸之路上的”竖琴”,音色空灵飘逸

“这个乐队堪称古代’联合国乐团’。”漆琰玲笑称,10种乐器中既有中原传统,又有西域胡乐,还有印度元素,展现了唐末五代音乐文化的包容性。

【千年回响】从墓室到舞台的音乐传承

浮雕中乐伎闭目沉醉的神态,源自曲阳地区佛像雕刻的传统。”工匠们想让墓主在另一个世界,永远听着这组’不会谢幕的乐队’演奏。”马诗彧解读道。

如今,中央民族乐团的”俪人行”组合正以现代方式复活这段历史。她们的演奏不仅复刻了《散乐图》的阵容,更融入当代编曲,让千年古乐焕发新生。”音乐是最具穿透力的文化载体。”组合成员表示,希望通过演出让更多人感受唐末五代的音乐魅力。

结语:

五代女子乐队的浮雕,不仅是一件艺术珍品,更是一部浓缩的音乐史。从西域琵琶到印度横笛,从宫廷雅乐到民间俗曲,这些跨越千年的音符,见证了中国音乐的开放与包容。正如考古学家所说:”研究古代音乐,就是在寻找中华文明的基因密码。”当”俪人行”的演奏声响彻现代舞台,我们仿佛听见了历史的回声——那是一个文明在音乐中相遇、融合、新生的永恒故事。