当刘楚昕凭借一条追忆前任的短视频预售40万册《泥潭》,当易小荷的《惹作》因”小说化非虚构”争议口碑翻车,我们不得不警惕:在算法狂欢的时代,”素人写作+身份营销”正在异化为文学工业的流水线。这些新人作家或许能凭借爆款标签一夜成名,但当流量退潮后,被透支的文学信誉与创作生命力该如何偿还?

【爆款逻辑】从《泥潭》看”深情励志”人设的致命诱惑

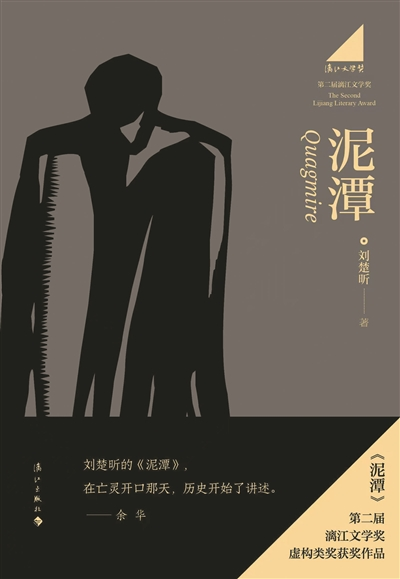

刘楚昕的《泥潭》堪称当代出版界的”现象级标本”。这部运用现代派手法的纯文学作品,因作者那条”才子悼亡”式的短视频收获40万册预售,却也因”深情励志作家”的人设陷入争议。

“这本质是一场精准的流量围猎。”出版业资深编辑透露,短视频平台算法偏爱”苦尽甘来”叙事,而《泥潭》恰好踩中”追忆前任-文学疗愈”的情感爆点。但问题在于:当读者为故事买单时,他们购买的究竟是文学价值,还是情绪价值?

更值得警惕的是”人设反噬”风险。就像演员被定型后难以突破角色束缚,作家一旦被”深情””励志”等标签绑架,创作自由度将大幅缩水。正如某文学评论家所言:”当’素人’光环褪去,读者会用放大镜审视每一个文字瑕疵。”

【伦理困境】《惹作》争议暴露身份叙事的致命短板

易小荷的凉山书写系列则展现了另一种危机。《盐镇》凭借扎实的田野调查斩获8.6分好评,但续作《惹作》却因”事实错误””小说笔法争议”评分暴跌。

“这暴露了身份叙事的根本矛盾。”北京大学中文系教授指出,当作家以”外来者”身份讲述边缘群体故事时,既要保持叙事张力,又要规避文化误读,本就是极高难度的平衡术。而《惹作》的问题恰恰在于:前期成功让团队陷入”成功学陷阱”,既未充分吸收批评意见,又放大了”都市精英代言底层”的争议姿态。

更残酷的现实是:在算法时代,一部作品的口碑崩塌往往引发连锁反应。当读者发现”非虚构”标签下藏着虚构成分,当”苦难叙事”沦为流量密码,整个”素人写作”生态都将遭受信任危机。

【突围之道】胡安焉示范的”慢写作”哲学

在一片喧嚣中,胡安焉的创作路径犹如一股清流。从《我在北京送快递》到计划中的小说转型,他坚持”不垂直、不套路”的原则:”我知道什么书会火,但那不是我的方向。”

这种”反算法”的勇气源于对文学的敬畏。当同行们忙着经营”快递员””底层”等人设时,胡安焉选择把姿态放平:”我不是启蒙者,只是一个经历者。”正是这种克制与自省,让他避免了被流量反噬的命运。

【行业反思】我们该如何保护新人的创作生命?

- 警惕”造星式”出版:出版社不应将新人视为”一次性流量”,而需建立长期培育机制;

- 重建批评生态:媒体与书评人应坚守专业标准,而非盲目追逐热点;

- 算法伦理觉醒:平台需为多元创作预留空间,而非强化”垂直人设”的推荐逻辑;

- 作家自我修养:新人需警惕”成名即巅峰”的幻觉,在流量诱惑前守住创作底线。

结语:

《泥潭》与《惹作》的案例警示我们:”素人写作”的初心不应是被消费,而是被看见。当我们在短视频里为”深情作家”流泪,在畅销榜前为”底层故事”买单时,或许该停下来思考:我们究竟是在支持文学,还是在参与一场精心设计的流量游戏?答案关乎的不仅是几本书的命运,更是一个时代的文化品格。

正如一位资深出版人所说:”真正的好作家不需要被’造神’,他们自会在时间里发光。”在这个算法统治的时代,或许我们最该守护的,就是让文学回归文学本身。