当《伏尔加河上的纤夫》的油画小稿在中国国家博物馆展出,这位俄罗斯批判现实主义大师的艺术世界再次叩击中国观众的心灵。列宾的艺术生涯犹如一部俄罗斯社会史诗,从军屯少年的观察笔记到沙皇肖像的精准捕捉,从纤夫的苦难到贵族的奢靡,他用画笔编织出一张跨越社会阶层的视觉之网。本次特展不仅是一次艺术盛宴,更是一扇窥探19世纪俄罗斯社会的精神窗口。

【军屯少年】观察者的艺术启蒙

列宾的艺术基因早在军屯家庭就已埋下种子。丘古耶夫镇的客栈院落里,各色人等来来往往,为少年列宾提供了最早的”群像课”。教堂舞会上娜嘉的身影,大车店里的喧嚣场景,这些童年记忆后来都化作了《晚会》等作品中的生动画面。

“列宾的艺术之所以充满生命力,正源于他早年对底层生活的细致观察。”展览策展人指出,《伏尔加河上的纤夫》的创作灵感正是来自圣彼得堡涅瓦河畔的偶遇,而这种对普通人的关注贯穿了艺术家的一生。

【学院派到巡回画派】从技法到思想的蜕变

在圣彼得堡皇家美术学院,列宾不仅掌握了扎实的古典技法,更通过克拉姆斯科依接触到进步思想。毕业作品《睚鲁女儿的复活》获得金质奖章,但真正让他在艺术史上留名的,是那些反映社会现实的杰作。

《伏尔加河上的纤夫》创作过程尤为传奇。列宾曾两次沿伏尔加河考察,与纤夫同吃同住,最终在画布上凝固了底层人民的苦难与尊严。本次展出的油画小稿和变体画《纤夫涉水》,让我们得以窥见大师如何通过构图和笔触强化画面的戏剧张力。

【留学岁月】东西方艺术的碰撞

1873-1876年的西欧留学经历,让列宾接触到印象派等新思潮。巨幅作品《萨特阔》展现了俄罗斯民间传说与西方技法的融合,水中女神的璀璨珠宝与主人公坚定的眼神形成强烈对比,隐喻着艺术家对祖国的思念。

“这幅画不仅是技法展示,更是列宾的文化宣言。”艺术评论家认为,作品中威尼斯画派的色彩与法国古典主义的庄严并存,预示了巡回画派将俄罗斯传统与欧洲艺术相结合的发展方向。

【社会画卷】从革命者到农民

归国后的列宾迎来创作高峰。《意外归来》通过革命者突然回家的瞬间,捕捉到家庭成员各异的反应,被誉为”心理现实主义的杰作”。与之呼应的《宣传者被捕》则展现了民粹派运动的紧张氛围。

本次展览最大亮点《库尔斯克省的宗教行列》,以恢弘构图呈现俄国社会的全景图。从衣着华贵的地主到步履蹒跚的乞丐,列宾用画笔完成了对社会阶层的精准剖析。

【肖像画廊】捕捉时代人物的灵魂

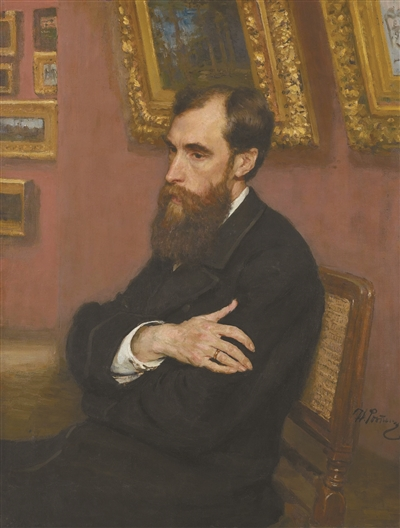

列宾的肖像画同样令人叹服。《特列季亚科夫肖像》中收藏家的沉思神态,《托尔斯泰肖像》里文豪的深邃目光,无不展现艺术家对人性的深刻理解。

特别引人注目的是未完成的《尼古拉二世肖像》。画中的沙皇神情凝重,预示着一个时代的终结。这些肖像不仅是人物记录,更是历史见证。

结语:

列宾的艺术生涯是一部浓缩的俄罗斯社会史。从军屯少年到宫廷画家,从纤夫题材到贵族肖像,他始终保持着对人性和社会的敏锐观察。本次特展不仅让我们欣赏到大师的杰作,更启发我们思考艺术与时代的关系。正如列宾所言:”艺术应该反映生活的真实,而不是粉饰太平。”在这个意义上,列宾的艺术永远不会过时。