当锋利的刻刀在青田石上轻舞,横竖转折间,古朴的篆字从石料中缓缓浮现;一抹朱红印泥,重重地钤盖在宣纸之上,瞬间晕染出千年文明的印记。这便是篆刻艺术 —— 以汉字为魂、石料为体、刻刀为笔,将无尽的东方美学与哲学智慧,凝于方寸之间。历经 3000 多年岁月沉淀,从古代的 “防伪标识” 蜕变为人类非物质文化遗产,篆刻艺术正以独特的魅力,诉说着中华文明的深邃与悠远。

篆刻艺术,脱胎于古代印章技艺,集书法、绘画、雕刻之大成。殷墟出土的商玺,犹如穿越时空的信使,证实了商代晚期印章技艺的雏形。在古代森严的等级制度下,不同材质的印章不仅是身份的象征,钤印于封泥之上,更是最早的 “防伪密码”。宋元时期,篆刻与书画鉴藏、创作深度融合,从实用工具跃升为文化生活的风雅点缀。明代中叶,文人学士执刀治印,将个人志趣与审美追求注入其中,赋予印章全新的艺术生命。至明清,篆刻自成一派,皖派、浙派等流派竞相争辉,篆法、章法、刀法在石面上碰撞出璀璨的艺术火花。

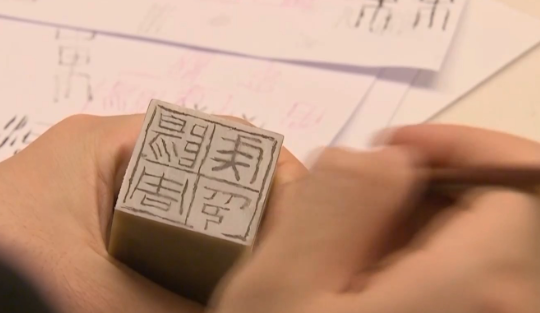

一方印章,凝聚着创作者对文字、线条与布局的精妙构思。印文以篆书为根基,创作者需精心挑选入印文字,巧妙排布线条,使笔画间既和谐统一,又不失典雅韵味;调整字体布局时,追求疏密得当,让方寸之间尽显韵律之美。正如中国艺术研究院篆刻院院长骆芃芃所言:“篆刻以篆书为骨,寥寥几笔抽象线条,却能诠释万千深意,这正是中国人对世界哲学的伟大贡献。”

执刀刻印时,刀尖与石料的每一次触碰,都在演绎独特的艺术语言。朱文印,印文凸起,似阳刚之态;白文印,字体凹入,如阴柔之美,二者虚实相生,完美诠释了中国哲学中阴阳对立统一的智慧。西泠印社副社长陈振濂感叹:“流畅或坎坷的线条,起伏顿挫间,皆是生命的跃动。” 从 “文章有神交有道” 的文人雅趣,到 “红了樱桃绿了芭蕉” 的诗意情怀,一方方印章成为文人墨客寄托情感、彰显性情的载体,承载着千年的诗词妙悟与文化底蕴。

在新时代的浪潮中,篆刻艺术不仅守住了文化根脉,更焕发全新生机。如今,篆刻已成为独立学科,全国 150 多所高校开设相关课程,培养新一代传承人。数字设计与雕刻技术的融入,让晦涩的篆刻技艺变得通俗易懂;新型综合材料的大胆运用,为传统艺术注入现代活力,呈现出千姿百态的艺术风貌。

从殷商古玺到当代佳作,篆刻艺术始终在传承中创新,于方寸之间承载文明,在一刀一刻中延续文脉。这门跨越千年的艺术,正以崭新的姿态,向世界展示着中华文明的独特魅力与时代风采,让 “方寸乾坤” 的故事,继续在历史长河中精彩书写。