”一想到上班就心跳加速、失眠焦虑,是不是病了?”近日,北京某二甲医院开设的”不爱上班门诊”引发全网热议。这家门诊专门针对”职场倦怠综合征”患者,提供从心理疏导到生理检查的全方位诊疗服务。睡眠心理科主任岳利民表示:”对工作失去兴趣不仅是情绪问题,背后可能隐藏着器质性疾病。”这一创新举措不仅戳中了当代打工人的痛点,更揭示了现代社会职业健康的深层危机。

一、全国首现”不爱上班门诊”:从网络梗到现实诊疗

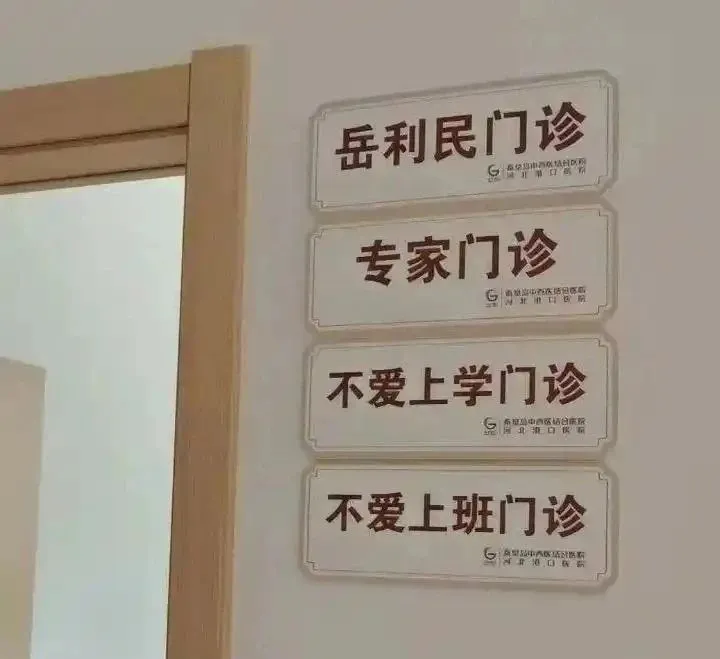

7月10日,网友陈女士在社交平台晒出当地医院挂号单,”不爱上学门诊”旁赫然挂着”不爱上班门诊”的牌子。经核实,该门诊确由该院睡眠心理科开设,负责人岳利民主任坦言:”这是应患者需求设立的特色门诊。”

数据显示,我国职场焦虑症发病率已达23.5%,其中35岁以下群体占比超60%。”很多患者最初只是抱怨’不想上班’,但检查后发现存在甲状腺功能异常、睡眠障碍等问题。”岳利民指出,”不爱上班”可能是身体发出的疾病信号。

二、诊断流程揭秘:从心理量表到植物神经检测

“不爱上班门诊”的诊疗体系与传统精神科相似但更精准:

- 初步问诊:了解患者工作状态、情绪变化及生活习惯

- 全面检查:

- 心理测评(抑郁/焦虑量表)

- 植物神经功能检测(评估自主神经系统平衡性)

- 体能测试(判断身体疲劳程度)

- 病因分析:区分心理性倦怠与器质性疾病

“曾有位程序员患者坚持认为是’职场PUA’导致抑郁,但检查发现其甲状腺激素水平异常。”岳利民强调,”必须先排除甲亢等器质性疾病,再制定心理干预方案。”

三、职场倦怠背后的健康危机

门诊接诊案例显示,现代职场人的”不想上班”常由多重因素引发:

- 生理因素:睡眠障碍(占比42%)、慢性疲劳综合征(28%)

- 心理因素:职业倦怠(65%)、人际关系压力(33%)

- 环境因素:加班文化(58%)、职场霸凌(19%)

“有个案患者心率变异性(HRV)指标严重异常,这是自主神经功能紊乱的明确信号。”岳利民解释,”这类患者单纯心理疏导效果有限,必须配合药物治疗。”

四、专家支招:职场人如何自救?

针对普遍存在的职场倦怠,岳利民给出专业建议:

- 生理调节:

- 保证7-8小时优质睡眠

- 每日进行30分钟有氧运动

- 心理调适:

- 建立工作边界感(如设定”下班断网”时间)

- 练习正念呼吸法(每天10分钟)

- 环境优化:

- 与上级沟通合理的工作量

- 培养工作外的兴趣爱好

“轻度倦怠可通过自我调节改善,若持续两周以上情绪低落、效率下降,建议及时就医。”岳利民特别提醒。

【结语】

“不爱上班门诊”的设立,标志着我国职业健康管理进入精细化阶段。它不仅为职场人提供了专业的诊疗渠道,更折射出社会对工作与生活平衡的深度思考。正如网友调侃:”这门诊该全国推广,毕竟大夫们可能也需要挂号。”在”996″文化盛行的当下,或许我们更需要学会对过度消耗说”不”,因为真正的健康才是职场持久战的根本保障。