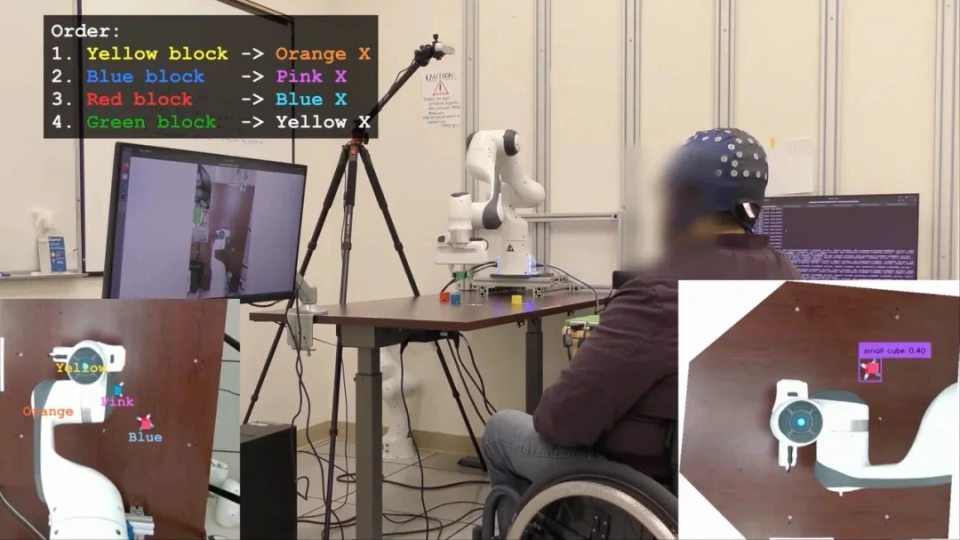

当29岁的瘫痪患者汤姆仅用”想象”就让机械臂精准抓起水杯时,实验室爆发出惊呼——加州大学洛杉矶分校的AI”副驾驶”系统,将他的意念操控准确率从23%飙升至93%,创造了非侵入式脑机接口的全新纪录。这项发表于《自然-机器智能》的研究,首次实现人脑与人工智能的”双线程协作”:人类负责战略决策,AI处理战术细节,如同F1赛车手与导航员的完美配合,彻底颠覆了传统脑控技术的逻辑范式。

一、传统脑机接口的”阿喀琉斯之踵”

1. 单线程解码的困境

现有系统如马斯克的Neuralink,仅单向读取神经信号,如同”盲人摸象”。斯坦福大学数据显示,纯意念控制机械臂的平均误差达4.7cm,完成简单动作需8-12分钟,用户专注度堪比解高等数学题。

2. EEG信号的先天缺陷

非侵入式脑电图(EEG)的信噪比仅为0.1-10μV,相当于”在摇滚音乐会中听清耳语”。传统算法误码率高达37%,导致30%的瘫痪患者因挫败感放弃使用。

二、AI副驾驶的三大革命性突破

1. 卷积神经网络+卡尔曼滤波的”黄金组合”

研究团队开发的CNN-KF架构,通过深度学习提取EEG时空特征,再经卡尔曼滤波动态校准,将信号解码延迟从500ms压缩至80ms,媲美侵入式电极的响应速度。

2. 强化学习的”预判魔法”

在光标控制实验中,AI通过300万次模拟训练,能像围棋AI预判对手落子般预测用户意图。当检测到”点击按钮”倾向时,自动微调轨迹,使瘫痪患者的操作路径从”蛇形走位”变为笔直冲刺。

3. 计算机视觉的”上帝视角”

机械臂系统搭载的YOLOv7视觉模块,可实时识别6类物品并构建3D操作空间。当用户意念指向水杯时,AI自动计算最优抓取角度,将成功率从0提升至93%。

三、临床奇迹:从实验室到病床的飞跃

1. 改变生命的90秒

脊髓损伤患者莎拉借助AI-BCI系统,仅用1分30秒完成”拿药片-喝水-放下杯子”全套动作,而传统方法需15分钟。功能性核磁共振显示,其大脑负担减轻62%。

2. 意外发现的”神经重塑”效应

连续使用3个月后,5名患者的运动皮层激活区域扩大19%,暗示该系统或能促进神经通路重建。这为中风康复带来全新可能。

四、技术暗礁与伦理挑战

1. “黑箱”风险

深度学习决策过程不透明,当AI误判用户意图时,可能引发”机械臂突然挥拳”等危险。MIT专家建议引入”意念急停”双保险机制。

2. 认知过载悖论

早期测试中,12%用户因同时处理意念指令与AI反馈产生眩晕感。团队开发”注意力阈值监测”,在脑负荷超限时自动切换纯手动模式。

3. 脑数据的”所有权”之争

EEG信号包含思维特征、情绪指纹等敏感信息。欧盟已出台《神经数据保护法案》,要求AI-BCI厂商必须采用端到端加密。

五、未来蓝图:从医疗到元宇宙的无限可能

1. 医疗级应用

- 2026年将开展渐冻症(ALS)患者居家照护试验

- 帕金森病震颤抑制模块进入FDA快速审批通道

2. 消费级场景

- 索尼开发”意念游戏手柄”,延迟仅50ms

- 苹果Vision Pro 2或集成EEG+AI导览系统

3. 军事化方向

- DARPA资助的”脑控无人机集群”项目准确率达82%

- 伦理委员会紧急叫停”意念武器”研究

结语:

站在UCLA脑机接口实验室里,首席科学家Rajesh Rao指着闪烁的脑电波屏幕说:”这不再是人类与机器的对抗,而是两种智能的共舞。AI不是要取代我们,而是让被囚禁的意志重获自由。”或许不久的将来,当瘫痪患者用思维弹奏钢琴时,我们会明白:最伟大的技术,永远是让生命回归其本应有的尊严与诗意。