在波士顿大学的实验室里,一块指甲盖大小的芯片正在改写量子技术的发展轨迹 —— 它是全球首颗集成电子 – 光子 – 量子功能的光芯片,能稳定产生量子计算的 “核心燃料” 光子对,更关键的是,它采用的是成熟的 45 纳米半导体工艺,这意味着量子设备从实验室走向量产的距离,被大大缩短。这块由中美多所高校联合研发的芯片,就像一把钥匙,为量子计算、安全通信等领域打开了商业化的大门。

突破量子光源的 “娇贵” 难题

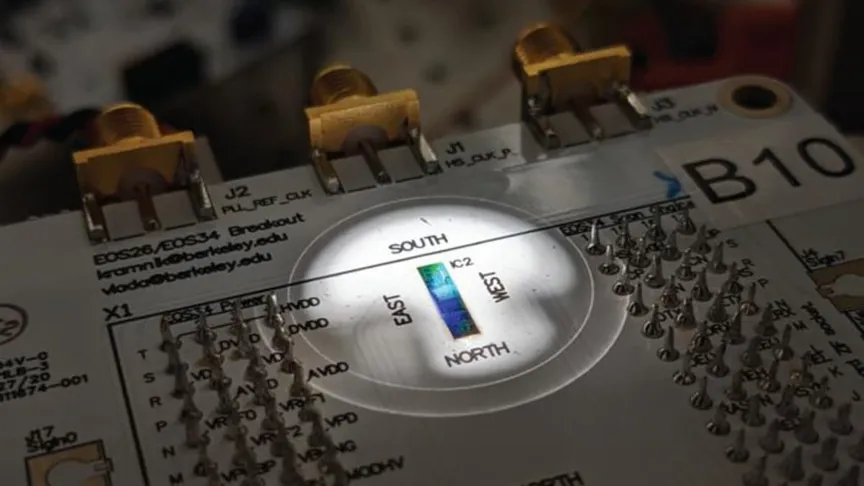

量子技术的一大瓶颈,在于量子光源对环境极其敏感。传统量子光源就像 “温室里的花朵”,温度波动 0.1 摄氏度、制造时的微小误差,都会导致光子输出不稳定。而新研发的量子光芯片,通过 “电子 – 光子 – 量子” 三位一体的设计攻克了这一难题:每个不到 1 平方毫米的量子光源里,都嵌入了微型加热器、光电二极管和控制逻辑电路。当激光驱动微环谐振器产生光子时,光电二极管能实时检测激光错位,加热器则在百万分之一秒内调整温度,确保光子对稳定输出。西北大学博士生阿尼鲁德・拉梅什形容:“这就像给量子光源装了‘稳定器’,让它在任何环境下都能精准工作。”

用成熟工艺架起量子与现实的桥梁

这颗芯片最革命性的突破,是采用了商用 45 纳米 CMOS 工艺制造。过去,量子芯片多依赖特制设备手工打造,不仅成本高昂,还难以批量生产。而新芯片直接在 GlobalFoundries 的商业代工厂生产,与我们手机里的电子芯片共享同一条生产线。波士顿大学副教授米洛什・波波维奇解释:“这意味着量子系统不再是实验室里的艺术品,而是能像普通芯片一样大规模制造的工业品。” 数据显示,该芯片包含 12 个独立量子光源,量产成本可降低至传统量子器件的 1/20,为量子技术的普及扫清了成本障碍。

打开量子应用的多元可能

稳定的量子光源是诸多前沿技术的基础。在量子计算领域,这些光子对可作为 “量子比特” 传递信息,其并行处理能力远超传统芯片;在安全通信中,基于量子纠缠的加密信息无法被窃听,能彻底解决网络安全隐患;在传感领域,量子光芯片可探测到纳米级的位移和温度变化,精度是现有传感器的 1000 倍。加州大学伯克利分校团队透露,目前芯片的光子对生成效率已达 89%,远超同类实验设备,下一步将扩展至 100 个量子光源,为构建实用化量子计算机铺路。

不过,量子技术的全面落地仍需时间。波波维奇坦言:“从实验室到商用系统,至少还需要几十年。但这颗芯片证明,我们走对了路。” 随着更多团队加入研发,量子光芯片的性能还将持续提升。未来,当我们用着量子加密的手机、依靠量子传感器预警地震时,或许会想起这颗小小的芯片 —— 它用最朴实的商业工艺,开启了一个属于量子的新时代。