在我们的日常生活里,水是再平常不过的存在。清晨洗漱的流水,解渴的一杯清水,水时刻围绕着我们。可当把视野拓展到宇宙的宏大尺度,一个惊人的猜想正逐渐被揭开面纱:你喝的水,或许来自 46 亿年前遥远的彗星。

地球,这颗蓝色星球,约七成表面被海洋覆盖。但在地球诞生之初的几亿年,其表面犹如炼狱,岩浆肆虐,高温使得水难以留存。那如今浩瀚无垠的海洋究竟从何而来?这一问题长期困扰着科学界。直至 2025 年,一颗名为 12P / 庞士 – 布鲁克斯(Pons – Brooks)的哈雷型彗星,如同一把关键钥匙,为这个谜团带来了新的曙光。

科研团队借助位于智利阿塔卡马高原的强大阵列望远镜 ALMA,对 12P 彗星的彗发展开了细致入微的三维 “水分子画像” 工作。他们成功在空间层面区分出普通水与重水的分布情况,并精确测定了两者间的氘氢比。令人瞩目的是,12P 彗星的水分子 “指纹”,即氘氢比,与地球海水的数值极其相近。这一重大发现,极大地提升了至少有一类彗星的水与地球同源的可能性,为 “彗星曾向地球输送水” 这一长期存在的设想,提供了迄今为止最为有力的实证。

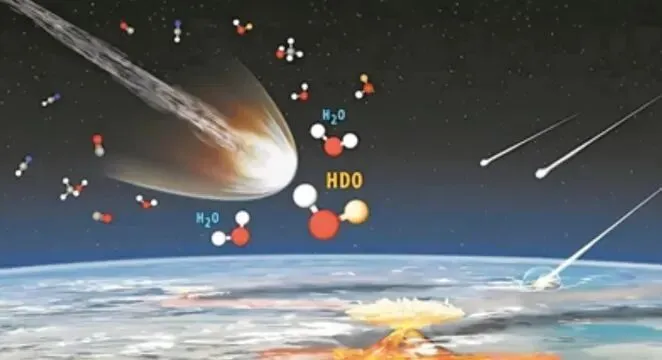

那么,科学家是如何通过氘氢比来追踪水的来源的呢?氢,作为宇宙中最轻的元素,其同位素氘拥有更重的 “体重”。由氘参与构成的重水,常以 HDO 的形式存在。在不同的温度、密度以及化学反应路径下,水形成时所 “掺入” 的氘比例各不相同。这就如同在清澈的汤中滴入不同颜色的墨水,最终会呈现出各自独特且稳定的色调。于是,氘氢比便成为了分子层面独一无二的 “身份证”。地球海水有着特定的氘氢比标准数值,而彗星、小行星以及星际云团等,它们的氘氢比也各具特征。通过相互比对,就有可能探寻出地球海洋的身世之谜。

回顾过往,二十世纪末以来,科学家对多颗彗星的氘氢比进行测量,多数结果显示偏高,部分甚至接近地球的两倍之多。这一情况使得 “小行星送水说” 一度盛行,因为一些碳质球粒陨石的氘氢比与地球更为契合,似乎更有可能是地球水的 “快递员”。就连欧洲 “罗塞塔” 探测器对 67P / 丘留莫夫 – 格拉西缅科彗星的探测,得到的氘氢比同样偏高,这使得彗星在公众心中作为 “送水员” 的角色逐渐被淡化,人们开始倾向于认为海洋主要是由小行星输送的水形成,彗星只是起到辅助作用。

12P 彗星的回归,让整个研究局面发生了戏剧性的转折。此次研究的突破并非仅仅在于多测量了一颗彗星,更为关键的是观测方法实现了巨大飞跃。ALMA 凭借其在毫米 / 亚毫米波段极高的灵敏度与空间分辨率,成功攻克了难题。彗发中重水的辐射线极为微弱,以往常常被背景噪声所掩盖。而 ALMA 将六十多台天线分布于高原之上,通过干涉成像技术,如同将这些天线 “拼接” 成一面口径巨大的 “合成镜面”。借助这一强大工具,科研团队不仅成功捕捉到 HDO 的谱线,还能在彗核周围绘制出分子分布图像,清晰分辨出这些分子究竟是直接从冰核升华而来,还是在彗发中经过二次生成。只有源自冰核的分子,才保留着太阳系早期最为原始的信息。基于此,研究人员对 12P 彗星的氘氢比进行了精准估算,结果发现与地球海水高度一致。这一结果在长达四十多年的争论历史中,犹如一块关键拼图,虽不能就此断言所有彗星都能解释地球海洋的起源,但足以表明并非所有彗星都不具备这一可能性。也就是说,太阳系中至少存在一类彗星,其携带的水与地球的水可谓 “同款同配”,这对 “彗星输水说” 而言,无疑是一份珍贵的证据。

12P / 庞士–布鲁克斯彗星是一颗周期约为 71 年的彗星,属于经典的哈雷型彗星(轨道周期在 20 年至 200 年之间),同时也是已知最为明亮的周期彗星之一,在接近近日点时,其绝对星等可达约 5 等。它最早于 1812 年 7 月由让 – 路易・庞士在马赛天文台发现,1883 年又被威廉・罗伯特・布鲁克斯再次观测确认。“哈雷型” 彗星轨道离心率较大,每当靠近太阳时,便会剧烈 “冒气”。阳光照射到彗核,被冰包裹的尘粒从表层释放,形成我们肉眼可见的彗发与长尾,同时在微波望远镜中也会点亮一条条分子谱线,而 ALMA 所观测锁定的,正是这一 “冒气” 的关键剖面。研究团队发现,在彗核附近,重水与普通水的同位素分布基本一致,这明确表明信号直接来自升华冰,而非彗发中的后期化学反应。因为若是后期化学反应生成,氘氢比往往会受到环境条件影响而改变,从而丢失其原本携带的古老信息。如今的证据有力地指向一个结论:12P 彗星所搭载的,是一段几乎未经加工、保存完好的远古冰史。

此次对 12P 彗星的研究成果意义非凡。科学家将地球海水的氘氢比视为一把 “母钥匙”,在宇宙中不断寻找与之匹配的 “配钥”。12P 彗星的测量结果,恰似一把高度契合的新钥匙,一旦确定这种匹配并非偶然,那就意味着在地球早期遭受的天体撞击中,彗星至少为地球带来了相当一部分的水。当然,单一彗星样本的成功,并不能代表整个彗星群体的情况。科学家深知这一点,因此特别强调 “取样策略” 的重要性。太阳系中的彗星来源复杂,有的诞生于柯伊伯带,有的来自奥尔特云,它们经历的环境各不相同,表层成分也会因各种因素而发生变化。对 12P 彗星的观测,展示了一种全新的方法学突破:通过空间分辨技术排除次生化学干扰,利用三维分布来获取最原始的 “从冰而来” 的信息。随着这种方法的成熟,不同轨道族群、不同 “年龄” 的彗星都能够在同一标准下进行比较,从而将这一个案的惊喜拓展为对整个彗星族群的全面认知。

从科学史的角度来看,对地球水起源的研究可谓曲折。二十世纪八十年代,由于彗星被普遍认为富含冰,“彗星送水” 的观点广为流传。但随后哈雷彗星及多颗 “长周期彗星” 偏高的氘氢比,使得研究陷入困境,小行星逐渐成为更被认可的地球水来源 “候选者”。“罗塞塔” 探测器对 67P 彗星的实测结果,更是让许多人认为彗星 “送水” 的可能性微乎其微。而 12P 彗星的出现,提醒着我们在面对成分复杂、演化多样的宇宙体系时,不能仅凭少量样本就对整体妄下定论。科学的发展需要不断改进仪器、优化方法、扩大样本范围,而不是在简单的 “是与非” 之间盲目抉择。

从更宏观的角度看,12P 彗星的研究成果将 “水” 这一常见物质重新置于宇宙的宏大脉络之中。当我们将对 12P 彗星的观测与系外行星的化学谱系相结合,科学家们开始描绘一幅更为广阔的 “水循环宇宙图”:在原行星盘的冰线处,水冰包裹着尘埃团粒,逐渐凝聚形成彗核;在行星形成与迁移的过程中,彗星被散射到行星的内层区域,为行星带来冰和有机物;行星拥有海洋后,通过地质与大气循环将水保存下来;而在遥远的未来,水又会通过蒸发、逃逸或者天体撞击等方式发生转移。地球仅仅是这条宇宙水循环大循环中的一个节点,12P 彗星则如同从循环上游寄来的一枚 “邮戳”,让我们得以窥探那封来自远古的 “宇宙来信”。

在公众文化中,彗星曾经被视为不祥的象征,它们神秘地出现在夜空,带着长尾与奇异的光辉,也伴随着各种灾难的传说。但在现代科学的探索下,彗星逐渐褪去神秘的 “灾星” 外衣,展现出其作为 “时间胶囊” 的真实面貌。它们在太阳系寒冷的边缘缓慢形成,远离复杂剧烈的化学变化,将 45 亿年前的物质配方小心翼翼地保存下来。每一次接近太阳,就如同短暂地打开这个 “时间胶囊”,让我们有机会一窥远古时期的物质奥秘。12P 彗星此次的研究成果,正是一次恰到好处的 “开封”,既让我们获取到珍贵的信息,又没有因过度暴露而导致信息丢失。

从学术层面而言,12P 彗星的研究成果并非最终答案,而是为后续研究开辟了一条更具可复制性的道路。在未来的几年里,研究者计划将这种 “空间分辨 — 同位素测量” 的研究框架应用于更多不同类型的彗星,涵盖不同动力学族群、不同热史阶段以及不同回归时相。当建立起具有统计意义的彗星 “水谱系” 后,关于 “彗星与小行星究竟为地球海洋的形成各自贡献了多少,以及在不同的地质时期它们的贡献又有何变化” 等长期存在的争议,才有可能得到真正的解答。届时,“地球海洋的身世之谜” 或许将从模糊的 “叙事” 与 “设想”,转变为精确 “量化” 的科学篇章。

从新闻报道的角度来看,这样的研究成果具有多方面的重要意义。在技术层面,观测方法的完善将为更广泛的天体化学研究提供有力支持,帮助我们更准确地追踪原行星盘、行星际介质以及行星大气中水的踪迹。从科学史的角度,它纠正了长期以来因样本局限而产生的认知偏差,提醒科研人员在复杂的研究体系中要保持耐心与严谨。而从科学传播的层面出发,它将我们日常生活中看似普通的一杯水,与亿万里之外古老的彗星冰核紧密相连,赋予了日常事物以宇宙的深度。这也正是科普对于公众的核心价值所在:用科学的证据与方法,将充满浪漫色彩的想象转化为切实可验证的科学认知。

当我们再次凝视手中的那杯水时,会发现这清澈的液体背后,或许隐藏着一段跨越数十亿年的宇宙之旅。它可能起源于太阳系边缘的极寒之地,被尘埃包裹,在漫长的岁月中默默穿梭;某次引力的微妙作用,将它推向太阳,历经冰封与蒸腾,穿越广袤的星际空间,最终撞击在年轻的地球之上;随着地壳的冷却,它在岩石的缝隙中缓缓流淌,汇聚成溪流,奔腾入大海;而后经过无数次的蒸发、凝结、成云、降雨,才最终来到我们的身边。对 12P 彗星的观测,只是短暂地照亮了这段漫长旅程的 “上游”,而要真正理解地球上水的完整故事,还需要我们沿着科学的证据,持续不断地探索前行。或许在未来,随着研究的深入,我们将更加清晰地认识到,地球的水与宇宙中那些神秘天体之间,究竟存在着怎样千丝万缕的联系。