在日常生活中,牙齿问题困扰着许多人。绝大多数人随着岁月流逝,会面临牙周病、龋齿等导致的牙齿缺失,全球近7%的20岁以上人群全口无天然牙,60岁以上群体这一比例更是高达23%。当前医学界尚无逆转或新生天然牙的能力,成年人失去原装牙后,只能依靠假牙或种牙来填补缺漏。而传统金属种植牙存在诸多局限性,人们不禁畅想:能否不依赖种牙或假牙套,利用组织再生技术让缺失处重新长出天然牙呢?

大约20年前,颅面生物学家保罗·夏普就开始了相关探索。他与伦敦国王学院的同事们长期致力于“少数细胞如何发育成满口牙齿”的课题。与此同时,美国塔夫茨大学的研究人员探索出另一条技术路径,日本科学家也正围绕一种药物开展临床试验,有望直接于患者口腔内推动新牙再生。

先说说当下治疗牙齿缺损普遍采用的钛合金种植牙。1950年代,瑞典生理学家佩尔 – 英瓦尔·布伦马克意外发现钛金属与骨组织金属结合的特性,让钛金属满足了人工牙根紧密结合颌骨的要求。但钛合金种植牙缺陷明显,它无法传递感觉,咀嚼时人体感受不到与食物的触碰,且缺乏缓冲机制,长期咀嚼冲击会导致种植体周围骨组织损伤,引发炎症和疼痛,而活体牙齿则具备完整神经末梢,使用寿命更长、强度更高、感染和排异风险更低。

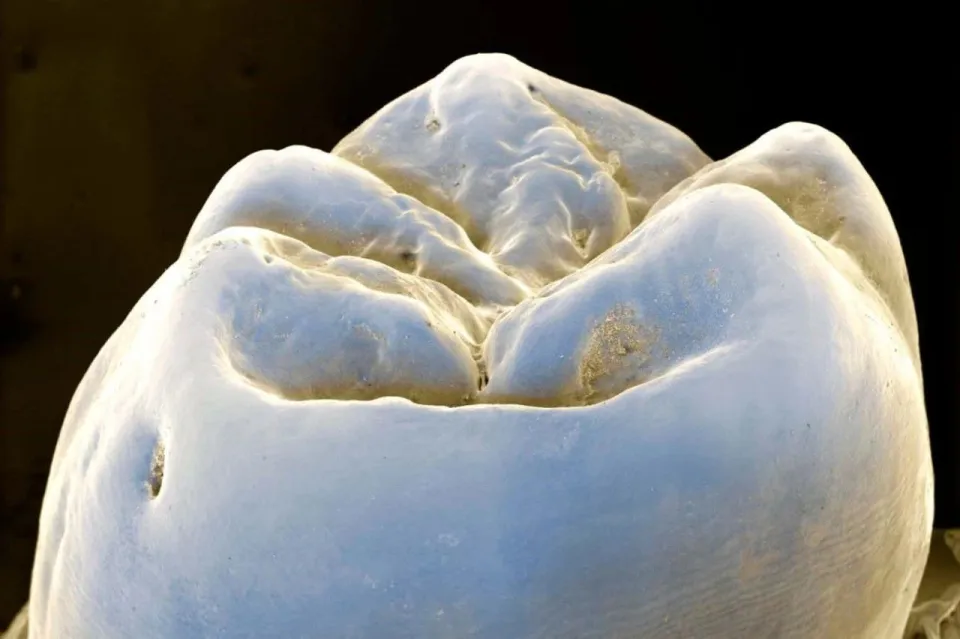

美国塔夫茨大学的帕梅拉·耶利克团队尝试通过制作支架来实现牙齿再生。他们从猪的臼齿中提取细胞,置于聚酯材料制成的支架上,植入大鼠口腔,经过20 – 30周培育,获得了含牙本质和牙釉质的“可辨认的牙齿结构”。2024年,团队采用改良支架,往上面接种部分来自人、部分源于猪的混合牙细胞,植入猪口腔后发育成“类牙组织”。不过,夏普对这种支架培育技术能否复刻天然牙齿复杂的三维结构持保留态度。

另一批科学家则探索通过细胞重编程技术,诱导成体细胞转变得像胚胎干细胞那样运转。中国科学院专家早在2013年就证实iPSCs可形成类牙结构,但除非其技术成本能大幅降低,否则难以临床应用。夏普团队尝试诱导成体细胞直接发育成牙齿,虽绘制出牙齿发育各阶段细胞间化学信号传导的图谱并找到增强信号强度的方法,但仍面临诸多挑战,目前这两条路径都未进入人体临床试验。

此外,加拿大不列颠哥伦比亚大学牙科学院院长玛丽·麦克杜格尔从一种罕见遗传病中获得灵感,发现RUNX2基因与USAG – 1基因协同作用如同控制牙齿发育的总开关。其同事高桥克团队通过基因改造小鼠实验,提出通过抑制USAG – 1激活牙齿再生过程的可能性,并研制出抗体,启动了I期临床试验,评估药物安全性及适用剂量。若进展顺利,计划扩展试验范围。

目前,牙齿再生的技术障碍已基本攻克,但资金壁垒依然高筑。乐观派坚信未来10年内缺牙人士能再长出生物牙齿,而悲观者认为研究或永无落地之日。牙齿再生之路充满挑战,但也曙光初现。