【“想瘦就能用”?减肥药失控背后的健康危机】

在这个以瘦为美的时代,“瘦即美”的审美导向如同无形的指挥棒,让无数人对体重数字有着近乎极端的追求。身高1米73、体重不到120斤的艺术生王欢,本处于医学标准的健康体重范围,却因“上镜显胖”的焦虑,踏上了危险的减肥之路。而她并非个例,一类号称“躺着就能瘦”的减重药物——司美格鲁肽和替尔泊肽,正成为众多人追捧的“当代辟谷丹”,在全球范围内风靡。

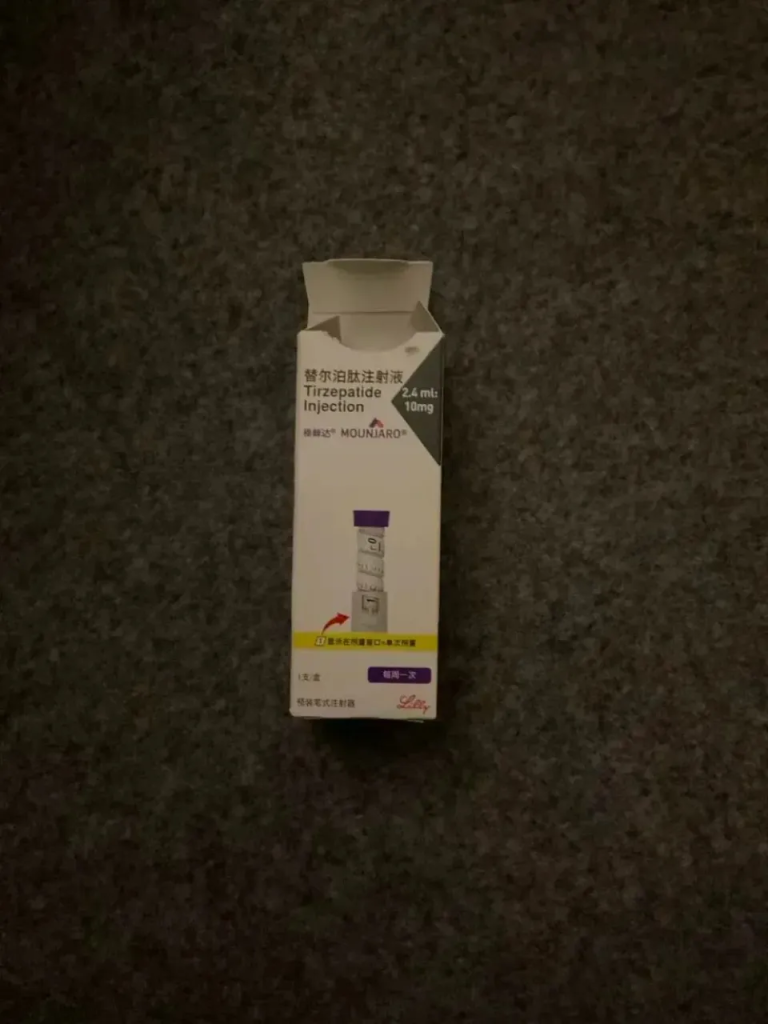

2025年8月,多家跨国药企半年报显示,诺和诺德旗下的司美格鲁肽上半年销售额超166亿美元,登顶“药王”;礼来推出的“减重版替尔泊肽”半年大卖近57亿美元,增速高达223%。这两类药物属于处方药,本应在医生指导下使用,然而,线上平台“秒开处方”、线下药店违规销售、社交平台药贩引流等漏洞,让它们大量流向非适应症人群。

这些药物本质上是用于成年原发性肥胖症患者减重治疗的处方药,我国共有五种此类获批药物,司美格鲁肽和替尔泊肽是其中最受欢迎的“明星产品”。但很多人把它们当成了“想瘦就能用”的“神药”,这是完全错误的认知。使用这类药物有严格的门槛,患者体重需达到医学界定的超重或肥胖标准,且伴有至少一种体重相关合并症,或者单纯性肥胖(BMI≥28),同时,有甲状腺髓样癌既往史或家族史、胰腺炎病史或属于胰腺炎高发风险的人群,均被明确禁止使用。但在现实中,不少患者没咨询医生,私下购买使用,导致身体出现各种问题。

患者是如何绕开正规医疗途径获取这些处方药物的呢?线上平台存在诸多问题,多数此类药物能在各大电商平台买到,且多数平台无需消费者提供线下就诊证明即可开药。在淘宝、京东等平台,记者调查发现,购药流程简单,甚至部分药店在记者未确认或填写患有禁忌症的情况下,仍顺利开出处方。饿了么平台更离谱,记者写明患有胰腺炎,没线上医生开具处方单,也能成功下单。平台工作人员虽表示会加强监管,但面对消费者虚构病情获取处方单,很难进行识别与监管。

线下药店同样存在漏洞,部分药店在未询问病史的情况下,帮患者联系医生开处方。社交平台也成了药品买卖的聚集地,不少药贩伪装成减重博主,诱导用户私下交易,声称无需处方就能提供“境外版本的替尔泊肽”。

随意购药、非适应症用药的危害已在众多用药者身上显现。王欢使用司美格鲁肽后,出现持续饱腹感、低血糖和头晕等症状,停药后体重反弹,还患上进食障碍。多名用药者出现呕吐、恶心、头晕等症状,有人因盲目加量导致副作用风险翻倍。医生提醒,这类药物使用剂量有严格规定,盲目用药轻则引发低血糖,重则可能引发酮症酸中毒,甚至致命。

医生指出,我国法律对处方药流通有明确规范,但减重处方药滥用是社会审美焦虑、平台与药房责任缺失、监管滞后等多重因素交织的结果。平台应把好药品销售从业者和互联网医生资质审核关,规范开方流程;监管部门需压实平台主体责任,加大处罚力度;公众也应纠偏认知,认识到处方药不是随意买卖的“瘦身商品”。减重药物只是辅助手段,有体重问题应去正规医院就诊,盲目使用减肥药,只会让健康陷入致命陷阱。