在追求高能量密度锂离子电池的道路上,富锂锰基正极材料被视为下一代电池的关键突破点。然而,其容量衰减快、电压迟滞等问题,如同拦路虎一般阻碍着它的实际应用。近二十年来,关于富锂材料本质结构究竟是原子尺度均匀混合的“固溶体”,还是纳米尺度分离的“两相结构”的争议,更是让科研人员头疼不已。不过,中国科学院物理研究所团队与浙江万里学院团队的最新研究,为这一难题带来了曙光。

二十年争议:结构本质难辨

富锂锰基正极材料作为实现高比能锂离子电池的重要途径,其重要性不言而喻。但对其本质结构的认知,科研界一直存在分歧。这种争议就像一团迷雾,笼罩着富锂材料的研究,使得改性方法难以有效应用。因为三元正极的改性策略不能直接套用于富锂材料,而这一切的根源就在于对其微观结构缺乏准确理解。

科研突破:捕捉相转变过程

为探究富锂锰基正极在不同合成条件下的结构演化及其对电化学性质的影响,中科院物理所团队与浙江万里学院团队展开了深入研究。他们利用原位X射线衍射与原子分辨透射电镜技术,首次捕捉到该材料在合成过程中由离子迁移诱导的相转变过程。

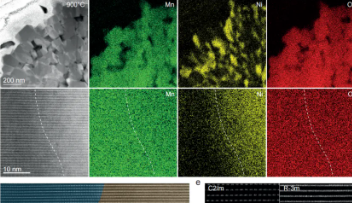

研究团队采用含镍、锰元素的过渡金属碳酸盐与碳酸锂作为前驱体,通过热重分析与原位X射线衍射技术,系统探究了多晶富锂锰基正极材料Li1.₂Ni₀.₂Mn₀.₆O₂在合成过程中的结构演变。实验揭示了升温过程中的三个关键反应阶段,并且发现850°C是离子进行长程迁移的关键温度点。

结构演化:不同温度下的奥秘

在低温下,550°C时镍、锰元素在纳米尺度上分布均匀,但存在多相竞争形核;温度升至800°C后,晶粒调整取向趋于一致,形成“准单晶”结构,多相结构逐渐消失,转变为固溶体单相结构,证明低温下晶粒生长与相演化主要受镍、锰离子短程扩散控制。

而在高温下,850°C时纳米级晶粒逐渐融合长大,900°C时获得更高能量的离子发生长程迁移,在一次颗粒内部形成富镍区与富锰区,固溶体结构分相为LiNi₀.₅Mn₀.₅O₂相和Li₂MnO₃相。晶格氧的损失对固溶体向两相结构转变至关重要,氧脱出产生的氧空位为离子迁移提供了更多通道。

结构与性能:影响电化学循环稳定性

研究发现,富锂锰基正极的合成温度显著影响其电化学性能。固溶体正极在脱锂态能保持较完整的晶体结构,循环后晶格畸变较小;而相分离正极在脱锂过程中,因两相晶格变化不同步,产生显著的晶格扭曲和应变,且Li₂MnO₃相不稳定易释放氧气导致晶格破坏,所以相分离结构的循环稳定性较差。

展望未来:开启电池新时代

这项研究为Li₁.₂Ni₀.₂Mn₀.₆O₂正极材料在合成过程中的结构演变提供了关键见解,解决了长期争议。它揭示了氧空位在实现离子长程迁移中的关键作用,为调控富锂锰基正极材料的相组成与结构有序度提供了新思路。未来,这些发现将有助于对富锂锰基正极材料进行系统的相工程研究,为开发更高能量密度的锂离子电池指明方向,让高能电池的时代离我们更近一步。