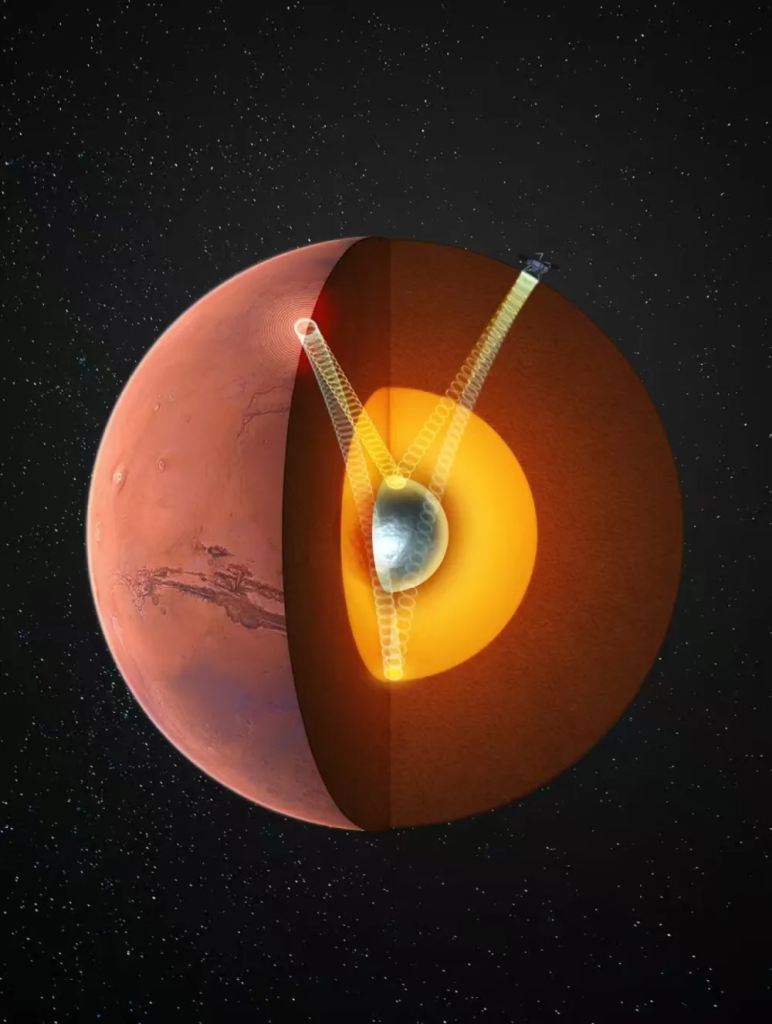

在人类对宇宙的不懈探索征程中,火星,这颗红色星球一直散发着神秘魅力,因其与地球诸多相似之处,成为行星探测领域的焦点。长期以来,我们对火星的研究多停留在大气与表面,其内部结构犹如被层层迷雾笼罩,而这恰恰是解开火星起源与演化之谜的关键所在。如今,一则震撼科学界的消息传来:中国科学技术大学孙道远教授、毛竹教授团队联合国外学者,凭借对美国国家航空航天局洞察号(InSight)探测器记录的火震数据深入剖析,首次确凿证实火星内部存在一个半径约 600 千米的固态内核,其主要成分极有可能是富含轻元素的结晶铁镍合金,相关成果于 9 月 3 日重磅发表在国际顶级期刊《自然》上。

探索行星内部,意义非凡。从行星诞生的奥秘,到核心是否存在能产生磁场的 “行星发电机”,再到地质构造与火山活动的根源,这些关键谜题的答案都隐匿在行星内部深处。以地球为例,直到 1936 年,科学家才借助地震波首次推测出地球内核的存在,而彻底确认其固态属性,更是历经近半个世纪。相比之下,火星内部结构的探索难度呈指数级增长。火星板块构造近乎静止或极为微弱,虽仍在冷却收缩过程中会引发火震,但震级普遍偏低,给探测与分析工作带来了前所未有的挑战。

2018 年发射的洞察号探测器,为破解火星内部谜团带来曙光。它携带的法国国家空间研究中心研制的 “探测内部结构的地震学实验”(SEIS)火震仪,从 2019 年 2 月开始兢兢业业记录数据,直至 2022 年底任务结束,共捕捉到 1300 多次火震信号。此前,研究人员已利用这些数据初步揭示火星具有壳层、幔层和核层的分层结构,然而火星核的具体性质,尤其是是否如同地球核一样存在固态内核,一直悬而未决。

面对洞察号仅有一台火震仪,数据获取极为有限的困境,孙道远和毛竹团队另辟蹊径,创新性地将常用于地球多站点数据的地震阵列分析技术引入火震研究。他们精心挑选 23 个信噪比较高的火震事件数据,将来自相近角度的震波进行时间对齐与叠加,构建虚拟阵列,大幅提升了深部震相的信噪比。在对火震波传播路径的深入分析中,团队发现实际观测到的穿过火星核的 PKKP 波到达时间,比仅考虑液态核的主流模型预测结果提前了 50 – 200 秒,这一关键差异暗示火星核存在分层结构 —— 外层为液态,内部则是波速更高的固态内核。更具突破性的是,团队首次在火震数据中成功识别出被视为 “固态内核标志” 的 PKiKP 波信号,为火星固态内核的存在提供了铁证。

除了确认固态内核的存在,研究团队还进一步深入探究火星核的成分。火震数据显示,火星外核与内核之间存在约 30% 的波速跳变和约 7% 的密度差异。经分析,火星核并非由纯铁镍合金构成,而是可能包含 12% – 16% 的硫、6.7% – 9% 的氧以及不超过 3.8% 的碳。这种富含轻元素的内核结构,犹如一把关键钥匙,为解释火星磁场从早期活跃到如今沉寂的演化历程提供了重要线索,也为对比地球与其他类地行星内部演化差异奠定了坚实基础。

此次重大发现,不仅首次在地球以外的行星中确认了固态内核的存在,证实了火星与地球相似的核幔分异结构,彰显了中国科研团队在行星科学与地球物理交叉研究领域的卓越创新能力与国际影响力,更为未来探月、探火等深空探测任务利用地震学方法探测天体内部结构开辟了全新路径。在全球探月、探火热潮方兴未艾之际,这一成果无疑将激励更多科研人员投身宇宙奥秘的探索,引领人类对宇宙的认知迈向新高度。