【量子世界的终极谜题,MIT实验给出最有力答案】

在物理学最深邃的领域,一个持续近百年的争论终于迎来了新的转折点。当一束光穿过两条狭缝时,它既表现出波的干涉特性,又显示出粒子的撞击痕迹——这个被称为”波粒二象性”的量子悖论,曾让爱因斯坦耿耿于怀。如今,麻省理工学院(MIT)的科学家们通过一项突破性实验,在原子尺度上重现了这一现象,以前所未有的精度证明了爱因斯坦可能是错的。这项发表在《物理评论快报》上的研究,不仅是对量子力学基础理论的又一次验证,更是对这位伟大物理学家质疑的有力回应。

【实验突破:原子尺度重现双缝奇迹】

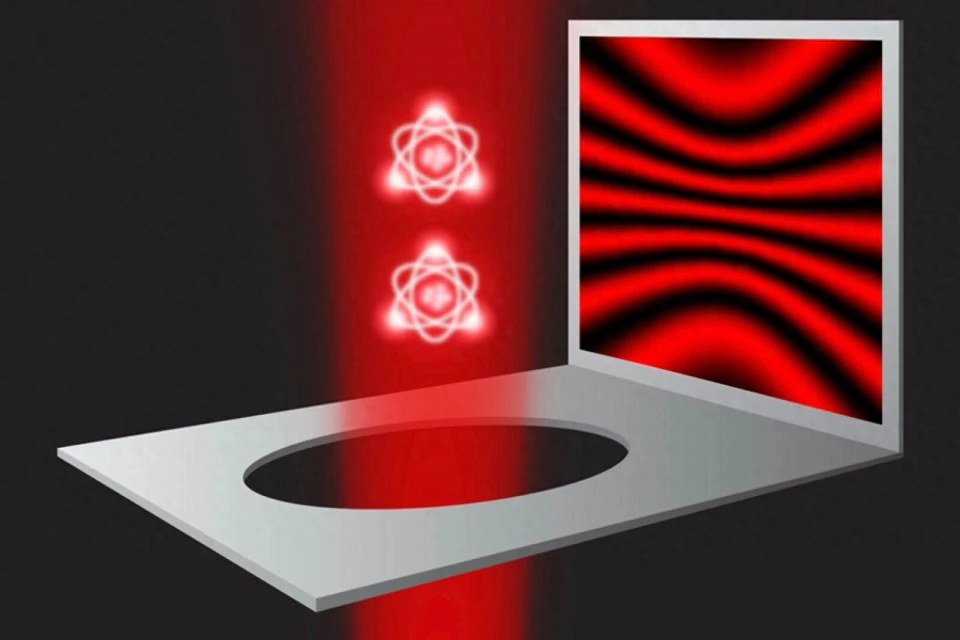

MIT团队的实验设计堪称精妙。他们使用超冷原子作为”狭缝”,将超过一万个原子冷却至微开尔文温度(接近绝对零度),并利用激光将这些原子排列成整齐的类晶体结构。这种高度受控的环境使研究人员能够精确调节每个原子的”模糊性”——即其位置的确定性。实验中,当光子穿过这些原子”狭缝”时,研究人员记录下了产生的衍射图样。

“这些单个原子就像是你能建造的最小狭缝,”诺贝尔奖得主沃尔夫冈·克特勒解释道。通过反复实验,团队发现了一个关键现象:对单个光子路径观察得越仔细,衍射图样就越弱。这与玻尔的互补性原理完全吻合——我们无法同时精确测量光的波动性和粒子性。

【颠覆认知:爱因斯坦的”弹簧”假说被证伪】

爱因斯坦曾提出一个思想实验:如果用弹簧固定的超薄狭缝被光照射,单个光子会以粒子方式震动弹簧,从而可以同时观察到光的二象性。MIT团队的实验直接检验了这一假说。他们不仅使用原子”狭缝”进行了验证,甚至尝试关闭固定原子的激光(相当于移除”弹簧”),结果仍然相同——无法在不破坏波状干涉图样的情况下追踪光子路径。

“我们证明,不,弹簧在这里并不重要;重要的是原子的模糊性,”主要作者维塔利·费多塞夫指出。这一发现强有力地支持了玻尔的互补性原理,即量子系统的互补属性无法被同时测量。

【理论意义:量子力学基石再获验证】

这项实验不仅解决了爱因斯坦与玻尔之间的历史争论,更对量子力学的基础理论提供了新的实验证据。它表明,在最基础的量子尺度上,光的波粒二象性依然成立,且其悖论性质无法被规避。研究团队使用的超冷原子技术开创了研究量子现象的新方法,为未来探索量子引力等前沿领域奠定了基础。

【新闻总结:量子之争未止,科学探索永续】

MIT的这项突破性实验为持续近百年的量子力学争论画上了浓墨重彩的一笔。尽管爱因斯坦对量子理论的某些方面持保留态度,但实验结果再次证明,这位伟大物理学家的质疑精神恰恰推动了科学的进步。量子世界的奇妙悖论不会因为我们的不理解而消失,反而会随着每一次实验突破展现出更深刻的本质。正如玻尔所说:”那些在第一次接触量子理论时没有感到震惊的人,一定没有真正理解它。”MIT团队的工作不仅是对量子力学的一次有力验证,更是对科学探索精神的最佳诠释——在质疑中前进,在探索中超越。