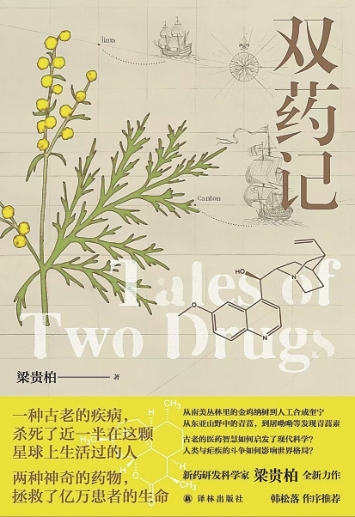

当世界卫生组织在 2021 年宣布中国消除疟疾时,一种古老的传染病似乎已渐行渐远,但人类与疾病的抗争从未停歇。梁贵柏在《双药记》中讲述的奎宁与青蒿素的故事,不仅揭开了两种抗疟神药的诞生密码,更抛出一个引人深思的问题:下一个青蒿素在哪里?这个问题的答案,或许就藏在传统智慧与现代科技的碰撞交融之中。

奎宁与青蒿素,这两种拯救了亿万生命的药物,有着截然不同却又相互呼应的命运轨迹。17 世纪,南美洲金鸡纳树的树皮偶然治愈了西班牙总督夫人的疟疾,随后以 “秘鲁树皮” 之名传入欧洲,最终在 1820 年被分离出有效成分奎宁。历经一个多世纪的探索,科学家实现了奎宁的全合成,这种源自植物的药物成为对抗疟疾的利器,甚至曾挽救过康熙皇帝的生命。而早在东晋时期,葛洪就在《肘后救卒方》中记载了 “青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之” 的抗疟方法,比西方早了约 1300 年。但青蒿素的成药之路却充满坎坷,直到 20 世纪 60 年代,我国 “523 任务” 科研团队历经艰辛,才让这种来自中药典籍的智慧结晶焕发生机。

青蒿素的发现过程,堪称传统医学与现代科技结合的典范。当年,屠呦呦团队在研究陷入困境时,从葛洪的记载中获得灵感,意识到提取过程可能需要避免高温,改用低沸点溶剂,这关键一步让青蒿素的提取率大幅提升。而此前,他们曾因南北青蒿的差异 —— 北方青蒿青蒿素含量极低,差点与这一伟大发现失之交臂。这些波折恰恰说明,从传统药物中发掘宝藏,既需要尊重古籍记载的智慧,也离不开现代科技的精准验证与创新方法。

《双药记》以一半科学、一半文学的笔触,展现了药物研发背后的复杂图景。奎宁与青蒿素的诞生,不仅涉及医学与化学的突破,还与政治、经济、外交等因素紧密相连。“523 任务” 的启动,最初是为了帮助越南军民减少疟疾死亡,而奎宁的传播则伴随着殖民历史的印记。这些故事告诉我们,新药的研发从来不是孤立的科学行为,而是与时代背景、人类需求息息相关的系统工程。

那么,下一个青蒿素究竟在哪里?梁贵柏认为,答案在于对传统中药与现代科技结合的持续探索。中国的中药典籍中,蕴藏着数千年的医学经验,像青蒿这样的药用植物还有很多等待发掘。但这并不意味着简单照搬古籍,而是要像研究青蒿素那样,用现代科学方法验证其有效性、分析其成分、优化其提取方式,让传统智慧在当代焕发新生。同时,这种探索需要跨学科的协作,需要科学家们既扎根传统,又勇于创新,在实验室的严谨与古籍的深邃中找到平衡。

人类与疾病的抗争永无止境,从疟疾到癌症,从传染病到慢性病,新的挑战不断出现。青蒿素的成功证明,传统医学是一座巨大的宝库,而现代科技则是打开这座宝库的钥匙。当更多人投身于这场传统与现代的对话,当更多资源投入到这种跨领域的研究中,下一个青蒿素的出现就不会太远。

新闻总结

《双药记》通过奎宁与青蒿素的成药历程,揭示了药物研发的艰辛与智慧。青蒿素的发现,是传统中药与现代科技完美结合的范例,也引发了 “下一个青蒿素在哪里” 的思考。答案或许就在于,以严谨的科学态度挖掘传统医学的宝藏,让古籍中的智慧在现代科技的助力下,继续为人类健康事业贡献力量。这种探索不仅关乎新药的诞生,更关乎人类面对疾病挑战时,如何从历史经验中汲取力量,用创新精神开辟新的道路。