“周末去区级博物馆打卡了吗?”如今,这句话成了不少上海市民闲聊的热门话题。暑期,上海区级博物馆纷纷开启“大展时间”,闵行博物馆的“楚风烈——安徽楚文化文物精品展”和奉贤博物馆的“露华浓深——大唐生活美学展览”在网上热度飙升,引发热烈讨论。曾经规模不大、资源有限的区级博物馆,如今却成了文博领域的“流量明星”,它们究竟藏着怎样的“流量密码”?

小展厅里的“大故事”

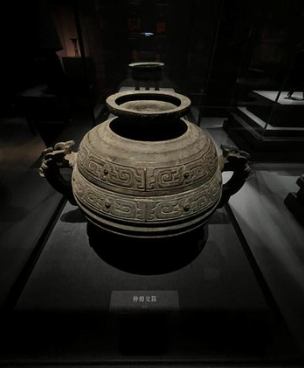

闵行博物馆虽是6岁多的区级小馆,馆藏不算丰富,临展厅面积不足700平方米,但却凭借独特的策展功力和借展魄力,在这有限的空间里每年呈现三个高质量特展,打响了“小馆也能办大展”的名声。“楚风烈”展览是上海首个集中展示安徽地区楚文化代表性文物的特展,129件(套)精品文物中不乏“镇馆之宝”。开展后,单日客流轻松破千,文创产品更是被抢购一空。

闵博的成功,关键在于展览内容与讲解效果。其围绕“中华民族博大精深的历史进程”办展,注重展览设计的创意和美感,讲解与互动也十分精彩。宣教团队探索多元网络传播,打造了“博物馆小迪哥”等IP,用新颖的方式讲述历史文化,吸引了众多观众。

远郊博物馆的“花式”策展

奉贤博物馆远离中心城区,在承接优质文博展览资源方面不占优势,却凭借策展的差异化和持续创新的观展方式屡屡出圈。从雍正故宫文物展到大唐生活美学展,它不断给观众带来惊喜,还从从未定级博物馆晋升为国家一级博物馆。

以大唐生活美学展为例,展览不仅文物数量创开馆之最,观展形式更是大胆突破。通过设计身份卡、古装NPC互动、沉浸式社教体验区等方式,让观众全方位体验唐人的生活,打破了静态展陈的沉闷。馆长张雪松表示,“差异化定位让展览更灵活,我们做‘专题’、重‘体验’。”

文创与文旅融合的流量引擎

区级博物馆实现文化资源深度开发与价值转化的核心路径之一是文创产品的开发售卖。闵行博物馆推出功能创新的文物复刻单品,如“战国便当盒”盲盒等,深受年轻人喜爱。奉贤博物馆升级文创店,提升自研能力,将三彩吸管杯改造成吸管杯,还推出大唐同款甜品。文创产品不仅激活了消费活力,还为区域文旅带来流量。“大唐生活美学展”带动了奉博客流量和文创店销售额的增长,还联动区内众多商户推出福利。

华东师范大学副教授张琰认为,“博物馆热”是文旅商体展深度融合的成果,展示与引流手段的亲民化转型吸引更多人走进博物馆,是公共文化场馆与市民公共文化素养提升的双向奔赴。区级博物馆用小场馆的大作为和文旅融合的新玩法,为文博事业发展注入了新的活力。