“千年不听锣鼓响,万年才见戏开场。”20年前,浙江农村的文化生活曾如此贫瘠——专业演出几年难遇一场,村民只能守着黑白电视里的戏曲片段解馋。2005年,一辆被村民称作“变形金刚”的多功能舞台车驶入淳安县千岛湖镇晒谷场,拉开了浙江“钱江浪花”艺术团送戏下乡的序幕。20年来,这朵“文化浪花”奔涌不息,足迹遍布全省11个地市、1000多个乡镇,用5000余场演出、超1000万人次的惠及规模,让“家门口看好戏”从奢望变为日常,在乡土大地上书写着文化与民心的双向奔赴。

2005年,浙江召开全省宣传文化系统调研座谈会,针对农村文化设施匮乏、专业演出稀缺的痛点,“钱江浪花”艺术团应运而生。首场试演在千岛湖镇的晒谷场上演,一台集声、光、电、机于一体的多功能舞台车甫一亮相,便成了村民眼中的稀罕物——平时缩成集装箱模样,展开便是能容纳数百人的“大舞台”,村民亲切地称它为“变形金刚”。这辆舞台车,正是艺术团破解“交通不便、搭台费力”难题的关键。此后20年,它载着演员与设备穿梭于田间、海岛、校园,将舞台送到最需要的地方。

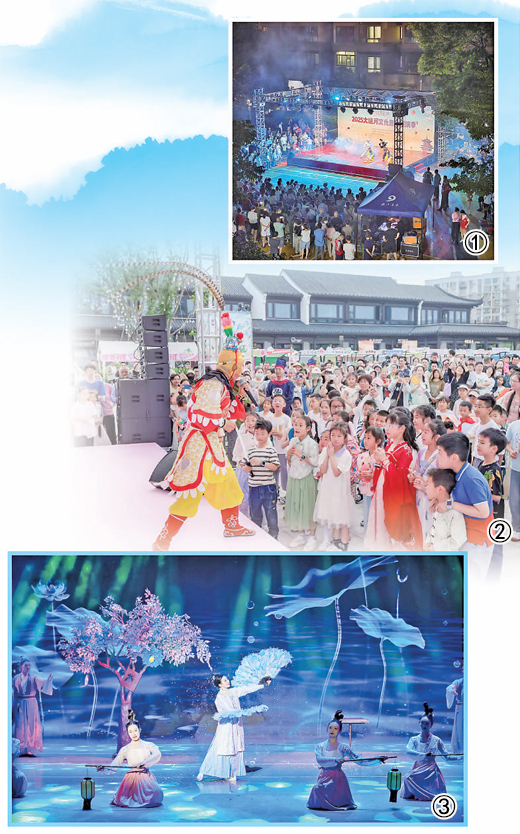

送戏下乡,不仅要“送得到”,更要“送得好”。艺术团由浙江演艺集团控股,汇聚舞蹈、声乐、小品、相声、魔术等数十种表演形式,但全团演职人员不过几十人。如何让演出更丰富?艺术团创新采用“采购+整合”模式:政府提供补贴,向全国文艺院团“订购”优秀节目,名角大家纷纷登台,武戏《美猴王》的后空翻、快板《奋进新时代》的铿锵节奏、杂技《顶花坛》的惊险技艺,轮番点燃观众热情。在舟山东极岛,海岛居民围坐观看“美猴王”舞动金箍棒,孩子们跟着音乐打节拍;在丽水山区,孩子们听红色故事宣讲,听障学生欣赏特殊演出,革命老区观众受邀上台互动……演出形式随需求而变,不变的是“老百姓的喜爱就是不竭动力”的初心。

27岁的演员胡绍军记得,团里有个不成文的准则——“到基层采风,在基层演出,请百姓‘审稿’”。20年来,艺术团不仅“送”文化,更“创”文化:反恐主题情景剧《临安府危机》、科普情景剧《加油!科学+》、历史轻喜剧《唐伯虎点秋香》、音乐剧《大哉·吴昌硕》等原创剧目,将文化味与生活感融合,赢得满堂喝彩。演出形式也在不断创新——从流动大篷车到多功能教室、文化礼堂,从线下演出到线上直播,艺术团始终紧跟时代步伐,让文化触达更广泛的人群。

文化浸润,终将在人心深处开花结果。2006年冬,丽水市遂昌县龙洋乡因山体滑坡阻路,村民自发扛起道具步行进村,演出结束后又帮忙搬设备,这场“用肩膀扛来的演出”点燃了乡村文化热情,次年便催生了连续多年的乡镇文化节;演员林晓难忘2013年大雪中,东阳市村民在寒风里守候演出的热切目光,如今村民已从“好奇看客”成长为“村晚”主角;浙江歌舞剧院演奏员马琳收下农民二胡女儿为徒,不收分文;青年越剧演员陈丽君、李云霄从下乡演出起步,用经典剧目滋养乡土……演员与观众在互动中共同成长,“钱江浪花”不仅送去了戏,更搭建起心灵相通的桥梁。

“这支文化轻骑兵,要奔赴山海,把文化的‘浪花’带到之江大地的每一个角落。”艺术团团长陆丹的话,道出了20年坚守的意义。从“几年等一场”到“周周有好戏”,从“被动看演出”到“主动参与创作”,“钱江浪花”用一场场接地气、冒热气的表演,让基层群众在锣鼓声中感受到“文化就在身边”的温暖,也让乡村在文化的滋养中焕发出新的生机。

新闻总结: 浙江“钱江浪花”艺术团成立20年来,聚焦农村文化服务短板,以多功能舞台车为载体,深入全省11个地市、1000多个乡镇,累计演出超5000场,惠及观众超1000万人次。通过创新“采购+整合”节目模式、推出原创剧目、灵活调整演出形式,艺术团不仅解决了农村“看戏难”问题,更以互动交流增强群众文化体验。从村民自发助力演出到乡村文化节兴起,从观众被动观看到主动参与创作,艺术团用文化浸润乡土,成为连接城乡的精神纽带,生动诠释了公共文化服务“以人民为中心”的深刻内涵。