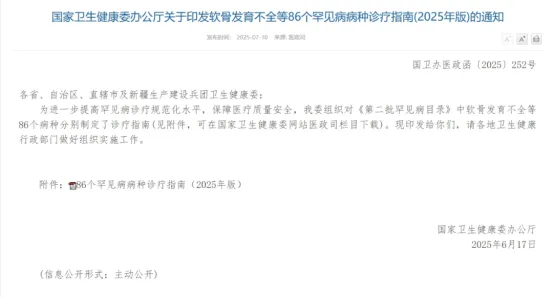

7 月 10 日,国家卫生健康委员会正式发布我国第二批罕见病诊疗指南,86 种罕见病从此有了系统、规范的诊疗 “说明书”。这一指南历经 22 个月打磨,汇聚全国 34 家医院 130 余位权威医生的智慧,将为罕见病患者的早诊早治、减少误诊漏诊带来曙光,也标志着我国罕见病诊疗进入标准化、规范化的新阶段。

此次发布的指南由北京协和医院与中国罕见病联盟共同牵头编写,详细阐述了软骨发育不全、获得性血友病、肢端肥大症等 86 种罕见病的临床表现、诊断标准、治疗方案和预后管理。从罕见的骨骼疾病到复杂的神经系统病症,从儿童期发病的遗传病到成人罕见肿瘤,指南覆盖范围广泛,且每个病种都基于最新研究成果和临床实践,为各级医生提供了可操作的诊疗规范。例如,针对 “细胞周期蛋白依赖性激酶样 5 缺乏症” 这类罕见脑病,指南明确了早期症状识别要点和干预时机;对于 “冷凝集素病” 等血液系统罕见病,则给出了阶梯式治疗方案,让基层医生也能有据可依。

追溯我国罕见病诊疗的发展轨迹,2019 年第一批罕见病诊疗指南发布,涵盖 121 个病种;如今第二批 86 个病种指南的加入,使全国已发布的罕见病诊疗指南总数达到 207 种,与国家先后发布的两批罕见病目录实现全覆盖。这意味着,曾经因 “罕见” 而被忽视的 207 种疾病,终于有了统一的诊疗标准。北京协和医院相关负责人表示,指南编写过程中,专家团队不仅参考了国际前沿成果,更融入了我国临床实践经验,例如针对 “地中海贫血(重型)” 的诊疗方案,就结合了我国南方地区的发病特点,更具本土化实用性。

对于罕见病患者而言,指南的发布堪称 “救命稻草”。罕见病因其发病率低、症状复杂,常被称为 “医学孤儿”,患者平均确诊时间长达 4.6 年,误诊率超过 40%。以 “无脉络膜症” 为例,患者早期仅表现为视力下降,易被误诊为普通眼病,直到失明才被确诊,而指南中明确了基因检测和影像学检查的关键指标,可将确诊时间缩短至 3 个月内。同时,指南对治疗方案的规范,能避免患者因 “病急乱投医” 而尝试无效疗法,例如 “进行性骨化性纤维发育不良” 曾被误治为关节炎,指南明确了避免创伤和激素使用的原则,可有效延缓病情进展。

此外,指南的发布将推动罕见病诊疗协作网络的高效运转。我国已建立全国罕见病诊疗协作网,覆盖 324 家医院,指南将作为协作网的 “通用语言”,促进优质医疗资源下沉。基层医院遇到疑似病例时,可依据指南初步筛查,再通过远程会诊与上级医院衔接,形成 “基层初筛 — 中心确诊 — 多学科治疗” 的闭环。国家卫健委表示,下一步将开展指南培训,确保各级医疗机构落实规范,并持续更新指南内容,让更多罕见病患者受益。

此次 86 个罕见病诊疗指南的发布,不仅是医学规范的完善,更体现了 “健康中国” 对每一个生命的尊重。从 “无药可医” 到 “有指南可循”,从 “误诊误治” 到 “精准诊疗”,我国罕见病诊疗正在跨越一个个障碍。随着指南的落地,207 种罕见病患者将迎来更光明的预后,这既是医学进步的见证,也是社会文明的温度所在。