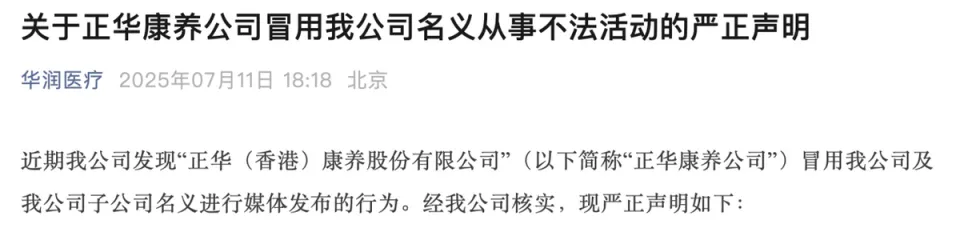

7 月 11 日,华润医疗发布严正声明,直指 “正华(香港)康养股份有限公司” 冒用其名义开展活动。这已是华润医疗三年内第二次针对品牌冒用发声,而国药集团等医药巨头也常年深陷 “打假” 漩涡。从伪造公章到混淆子公司关系,医药领域的品牌冒用手段层出不穷,不仅让消费者难辨真伪,更给企业声誉和市场利益蒙上阴影。在保健品、药品直接关乎健康的领域,如何守住品牌防线,成为医药企业亟待破解的难题。

医药企业成为品牌冒用 “重灾区”,背后是造假者对行业特性的精准利用。一方面,华润医疗这类国企规模庞大,母子公司架构复杂,品牌管理易出漏洞,造假者只需伪造文件就能冒名开展经营;另一方面,国药集团等企业产业链长,“子公司”“孙公司” 众多,消费者难以区分正统与挂靠,造假者便趁机浑水摸鱼。数据显示,2021-2023 年国资委公布的 823 家假冒央企中,医药类企业占比不小,山东国健中医药、中城康华医药等均在列。

品牌冒用的危害远超想象。对消费者而言,误购假冒医药产品可能延误治疗甚至危害健康;对企业来说,多年积累的品牌信誉可能因一次冒用事件受损,市场份额被蚕食。医法汇创始人张勇律师指出,当前对造假者的处罚多为罚款或撤销登记,违法成本低,企业换个地址就能卷土重来,而刑事追责案例较少,难以形成震慑。

面对这一困境,多方已开始行动。2022 年,国资委等三部门开展打击假冒国企专项行动,2024 年上线假冒国企举报平台,为社会公众提供举报渠道。但企业自身的防线更为关键。律师建议,医药企业可从三方面筑牢 “防火墙”:一是全类别注册商标,尤其要覆盖保健品、医疗器械等关联领域,不给造假者留商标漏洞;二是建立品牌动态监测机制,通过大数据追踪网络平台、线下市场的侵权线索,及时发现冒用行为;三是完善合同管理,在与合作方签约时明确品牌使用规范,避免被 “挂靠企业” 牵连。

技术手段也能为品牌保护添砖加瓦。企业可引入区块链技术对产品溯源,让消费者扫码即可验证真伪;在包装上采用防伪水印、可变二维码等技术,提高造假难度。一旦发现冒用,需第一时间收集证据,向市场监管部门和公安部门举报,借助法律武器维权。

从行业长远发展来看,还需完善 “行刑衔接” 机制,加大刑事追责力度,让造假者付出沉重代价。行政监管部门与司法机关可搭建跨部门大数据平台,共享执法信息,提升追责效率。只有企业主动防御、部门协同打击、技术筑牢防线,才能让医药领域的品牌冒用无处遁形。

华润医疗的再次打假,为所有医药企业敲响警钟。品牌是企业的生命线,尤其在关乎生命健康的医药行业,守住品牌 integrity 既是对消费者负责,也是企业可持续发展的根基。通过多维度构建防护网,才能让 “李鬼” 难行其道,让真正的品牌价值得到彰显。