“这段关系能给我带来情绪价值吗?”“做这件事让我开心吗?” 如今,“情绪价值” 成了人们衡量关系、选择行为的核心标准。从泛心理学流行到 “向内探索” 成为时代热潮,我们越来越依赖情绪反馈判断对错,却在不知不觉中陷入 “自我意识过剩” 的陷阱 —— 对他人的态度过度敏感,对关系的裂痕零容忍,最终让自己与真实世界的连接越来越脆弱。而作家蒋方舟的转变,或许能给我们新的启示:当她放下对情绪价值的执念,做一个 “自我意识弱但主体性强” 的人,反而打开了社交的新大门。

从 “社交恐惧” 到 “社交悍匪”:蒋方舟的破局之道

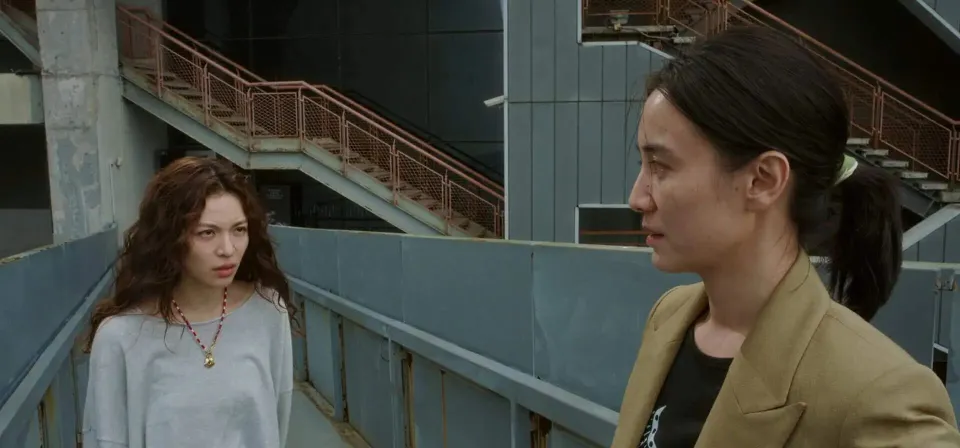

谁能想到,如今能在线下与朋友畅聊七八个小时、主动向陌生人表达欣赏的蒋方舟,曾是个 “连亲戚聚会都浑身不自在” 的人?高三时,她把座位搬到教室最后一排,连续几天不与人说话;大学期间,因 “少年作家” 的标签被同学孤立,甚至遭遇过 “内衣尺码被公开嘲笑” 的恶意。那时的她,和很多人一样,把社交的痛苦归咎于 “无法获得情绪价值”—— 害怕被否定,担心不被喜欢,每一次互动都像在 “自我审视”。

真正的转变,始于她对 “情绪价值” 的祛魅。近几年,蒋方舟逐渐退出虚拟社交:发完微博就卸载 App,想聊天优先见面或打几小时电话,而非在微信上断断续续交流。她发现,线上社交看似能提供 “即时情绪满足”(比如点赞、暖心评论),却暗藏致命缺陷:没有身体语言的实时反馈,一对多的不对等互动,以及 “拉黑即断联” 的脆弱关系。就像社会心理学家乔纳森・海特在《焦虑的一代》中所说:“虚拟社交颠覆了人类千百年来的沟通准则,让女孩们承受数百倍的社会比较,关系霸凌也被无限放大。”

而线下的真实社交,虽没有 “永远顺意” 的情绪反馈,却能带来更深刻的连接。蒋方舟的亲密朋友多是忘年交,比如认识十几年的陈丹青、阎连科。和他们聊天,她不必追求 “即时快乐”,反而能在分享烦恼时获得 “时间尺度的安慰”—— 那些她以为 “天塌下来” 的事,在经历过更多的长者眼中,不过是 “淡淡的影子”。这种不依赖情绪、却能滋养心灵的关系,让她逐渐明白:真正的社交,不是 “索取情绪价值”,而是 “共同成长”。

过度追求情绪价值:正在摧毁你的 “主体性”

为什么我们会对 “情绪价值” 如此依赖?蒋方舟的剖析一针见血:“过度强调情绪价值,本质是自我意识过剩,却忽略了主体性。” 自我意识是 “我高兴吗?别人怎么看我?”,而主体性是 “我是谁?我想达成什么目标?”。当我们把注意力全放在 “情绪反馈” 上,就会像蒋方舟过去那样 —— 发一条 “深夜自我怀疑” 的动态,只为等待 “你很棒” 的安慰;被人批评时,首先陷入 “我是不是真的很差” 的自我否定,而非思考 “对方的意见是否有道理”。

虚拟社交更是加剧了这种 “主体性丧失”。刷短视频时,上一个视频让你义愤填膺,下一个搞笑片段就能让你瞬间破涕为笑,情绪被算法牵着走;在社交平台表达观点,一旦遇到反对声音,第一反应是 “被攻击了”,而非 “理性讨论”。就像冯内古特笔下 “每隔 20 秒就响一次噪音的耳机”,社交网络不断打断我们的思考,让 “情绪” 取代 “认知”,成为判断一切的标准。

更可怕的是,对情绪价值的执念,会让我们越来越 “害怕挫折”。蒋方舟曾主动给批评自己写作的博主发私信请教,却遭到无视。放在过去,她会痛苦很久,但现在的她坦然接受:“我清楚自己的目标是‘交流学习’,对方的拒绝是他的选择,与我的价值无关。” 这种 “主体性优先” 的思维,让她不再被情绪绑架,反而能更勇敢地主动社交 —— 比如为喜欢的作家平野启一郎、金爱烂 “主动搭桥”,最终成为朋友。

回归真实:如何做 “自我意识弱,主体性强” 的人

蒋方舟的经历,给渴望摆脱 “情绪价值绑架” 的人提供了三个方向:

首先,退出 “虚拟情绪舒适区”,拥抱真实互动。线上社交的 “即时满足” 就像 “糖衣炮弹”,短暂甜蜜后是更深的空虚。不如像蒋方舟那样,把更多时间留给线下 —— 和朋友从下午聊到晚上,哪怕没有 “句句顺耳” 的话;和陌生人主动搭话,比如打车时问问司机的生活,买东西时夸夸摊主的手艺。这些不追求 “情绪回报” 的互动,反而能带来 “被倾听” 的幸福感。

其次,学会 “丧心病狂地赞美”,但不期待回应。蒋方舟从陈丹青身上学到:“赞美是送出的礼物,不需要回报。” 她会给喜欢的演员基利安・墨菲写信,给诺兰的作品写观后感,哪怕没有回音也不气馁。这种 “不执着于情绪反馈” 的表达,本质是 “主体性的体现”—— 我欣赏你,所以我告诉你,这与你是否回应无关。

最后,向亲密朋友 “彻底袒露自我”,克服耻感。蒋方舟的核心朋友圈只有五人,但他们知道她所有秘密。她认为:“最不能对人说的,恰恰是最该对亲近的人说的。” 虚拟社交中,我们习惯向陌生人倾诉隐私,却对身边人隐瞒痛苦,这其实是 “用虚假的情绪连接,替代真实的信任”。而向值得信赖的人袒露秘密,不仅能减轻耻感,更能建立 “无需伪装” 的深刻关系。

新闻总结

当 “情绪价值” 成为衡量一切的标准,我们正在失去与真实世界的连接。蒋方舟从 “社交恐惧” 到 “社交悍匪” 的转变证明:真正的幸福,不是 “永远获得情绪满足”,而是放下过剩的自我意识,强化 “主体性”—— 明确自己的目标,勇敢表达需求,坦然接受不完美的互动。虚拟社交的 “即时情绪” 终会消散,唯有线下真实的陪伴、共同成长的关系,才能滋养长久的心灵。别让 “情绪价值” 绑架你的人生,去拥抱那些 “不完美却真诚” 的连接,才是对自己最好的滋养。