在广袤的太阳系中,火星一直是那颗充满神秘色彩的红色星球。它曾经拥有和地球相似的温暖气候与广阔海洋,宛如一颗孕育生命的摇篮。然而,在数十亿年的时光流转中,它却逐渐演变成如今干燥荒芜的沙漠世界,曾经的生机与活力荡然无存。火星为何会走到这一步?科学家们一直将火星磁场的消失视为关键因素之一。而近期,中国科学家的一项重大发现,为我们揭开了火星“死亡”之谜带来了新的曙光。

中国科学家通过美国航天局“洞察”号火星探测器传回的地震数据,首次证实火星拥有固态内核。这一发现犹如一把钥匙,有望打开火星磁场消失、地质活动停滞的深层秘密。

曾经,火星也有着辉煌的过去。40亿年前,它和地球一样,拥有全球性的磁场,就像一个无形的巨型盾牌,抵御着太阳风中高能带电粒子的侵袭,呵护着火星上的生命和环境。那时,广阔的海洋倒映着蓝天,密布的火山喷吐着岩浆,一片生机勃勃的景象。但30多亿年前,这层磁盾突然“失灵”,火星全球磁场神秘消失。太阳风长驱直入,无情地剥离了火星宝贵的大气,表面的液态水蒸发殆尽,海洋干涸成荒漠,温暖湿润的气候逆转为寒冷干燥的环境。如今,火星大气压强仅为地球的1%,平均温度低至 – 60℃,生命的宜居性无从谈起。

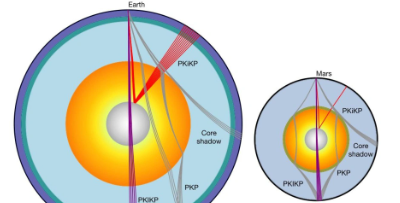

此前,科学家通过火星引力场和地震数据推测,火星核心半径约1800公里,且至少部分处于液态,但核心是否存在固态内核以及内核的状态如何影响磁场演化,始终是未解之谜。2018年,“洞察”号火星探测器在火星赤道附近着陆,携带的火星地震仪记录了23次显著的火星地震。中国科研团队对这些地震数据进行了细致分析,发现了穿过核心最深处的地震波(深核过渡相PKKP波)和在内核边界进行反射的地震波(内核边界反射相PKiKP波)。通过精确计算,确定火星拥有一个半径约为613 ± 67公里的固态“内核”,其传播速度和路径清晰地揭示了这一结构。当地震波穿过内核边界时,纵波速度突然跃升32%,只有固态物质才能解释这一剧烈变化。

火星固态内核的发现,直接证明了其核心正在经历剧烈的结晶过程。在这个过程中,更重的铁镍合金首先结晶形成固态内核,较轻的氧、硫等元素留在外层形成液态外核。这不仅改变了火星内部的物质分布,还影响了外核的流动。随着时间推移,火星核心冷却,铁镍合金逐渐结晶形成固态内核。起初,结晶过程释放的热量维持着外核的对流,但当内核长大到一定程度后,参与对流的液态金属量减少,核心整体温度降低,结晶释放的热量不足以抵消热量的流失,外核的对流运动逐渐减弱。当外核的对流速度低于某个临界值时,“磁场发电机”就无法维持。而且,火星体积较小,散热速度比地球快得多,核心冷却和结晶过程更快结束。相比之下,地球内核仍在缓慢结晶,地核总量较大,外核对流依然活跃,磁场得以长期维持。

火星固态内核的发现,让我们看到了火星从生机勃勃到荒芜死寂的演变过程,也提醒我们行星的内部活动与表面环境之间存在着深刻的联系。一个小小的内核变化,就能引发连锁反应,彻底改变整个星球的命运。