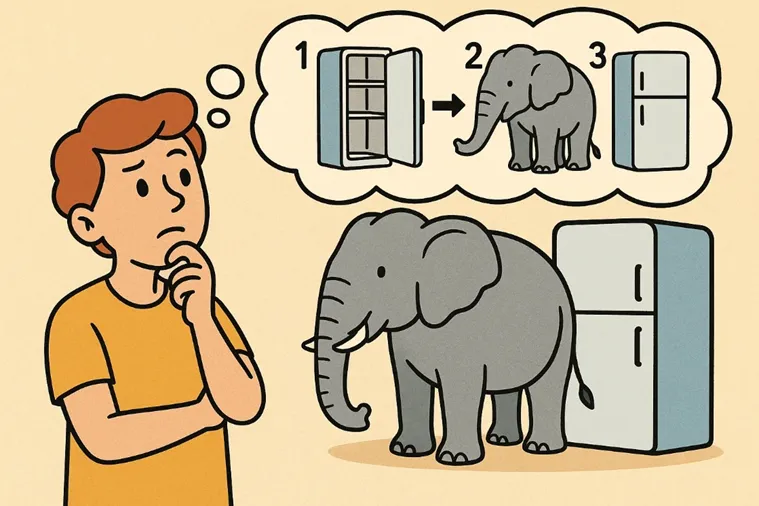

在生活的舞台上,我们常常会遇到各种各样看似复杂棘手的问题,就像那个网络经典冷笑话“把大象放进冰箱需要几步”,答案简单到三步——打开冰箱门、放入大象、关上冰箱门,却总能让成年人忍俊不禁。这背后,其实隐藏着我们面对复杂任务时常见的“认知惯性”,我们总是不自觉地把问题想得过于复杂,让解决方案变得遥不可及。而科学思维,就像是一把神奇的钥匙,能帮助我们拆解这些复杂问题,让难题迎刃而解。

科学研究中,很多复杂现象都能通过简单模型来解释。比如天体运动,在牛顿时代被概括为几个公式,却能解释行星运行、潮汐、卫星轨迹等无数现象。这种“简化复杂系统”的能力,正是科学强大的体现,其背后依赖的是模型化思维,即提取关键变量,忽略暂时无关的因素,构建一个能解释问题的“简化版现实”。哲学上的奥卡姆剃刀原理“如无必要,勿增实体”也强调了这种简化精神,提醒我们构建模型时要剔除不必要的假设和变量,聚焦最可能决定结果的因素。其实,我们每个人每天都在做决策、处理任务,但很少有人会停下来思考自己是否把问题想复杂了。就像想学一项技能,可能一开始就被“太难了”“学了也没用”等想法吓住,而没有拆解起步步骤、练习时间等要素;面对写项目开头,不是没内容,而是没把主题、结构、语言等要素拆开。把“把大象放进冰箱”用科学建模方式理解,就是简单的三步任务模型,我们越善于“拆解”,就越能精准行动,少走弯路。

为什么人们总是容易想太多呢?这和我们大脑的运作机制有关。现代神经科学和认知心理学研究表明,大脑是精明的“节能主义者”。负责理性思考、计划和决策的前额叶皮层虽功能强大,但高耗能。当面对像“职业转型”这样巨大而模糊的任务时,前额叶皮层会试图一次性处理所有相关信息,如未来的不确定性、新技能学习、可能面临的风险等,这就容易导致“过度思考”或“分析瘫痪”。大脑因任务复杂、变量过多,陷入持续计算和模拟中,消耗大量认知资源,最终让我们感到筋疲力尽、焦虑不堪,却无法迈出第一步。而“把大象放进冰箱”的拆解思维,巧妙地顺应了大脑的“节能模式”。当把宏大目标分解成“今天下午花一小时浏览招聘网站,了解目标岗位的要求”这样的小任务时,大脑接收到的指令清晰具体,负责执行功能的脑区如运动皮层和基底节能轻松激活。研究发现,每完成一个被明确定义的小任务,大脑的奖励系统会释放多巴胺,让我们感到愉悦和满足,这就是在待办事项清单上划掉一项任务会让人有快感的原因。“任务分解”的科学本质,就是将引发前额叶皮层“过载”的复杂问题,转化为一系列能激活大脑“执行”与“奖励”回路的简单刺激,绕开大脑处理复杂性的天然瓶颈,用微小的、确定的胜利推动我们前进,为我们提供持续动力。

科学教会我们的,是先界定问题,然后抽象成可操作的模型,最后一步步验证和迭代。下次面对让你头疼的任务时,不妨问问自己:是否搞清楚了“真正的问题”?能否拆成几步按顺序尝试?是否太纠结“可不可行”而忽略了“可不可试”?拆解问题的方式,能帮助我们解决生活中很多“大象”级别的任务,科学思维的力量,就在于用更简单、有效的方法解决问题。