人类在享受长寿带来的时光时,也不得不面对系统性衰老引发的各类健康挑战。随着年龄增长,器官功能衰退、慢性疾病风险上升,尤其是心血管疾病。近日,中科院一项发表于国际权威期刊的研究,为我们揭开了人类衰老的神秘面纱,首次提出 50 岁是人体衰老的关键转折点,这一发现为理解衰老机制和制定抗衰老策略提供了全新视角。

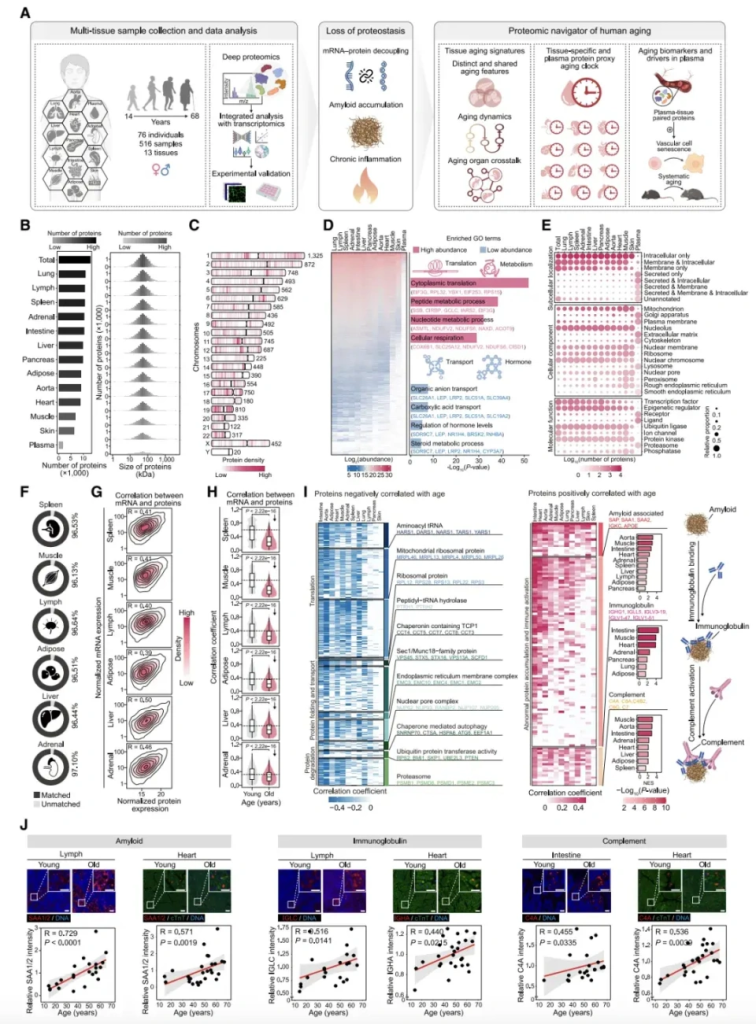

这项突破性研究构建了覆盖 13 种人体组织、50 年生命周期、超过 500 个样本的蛋白质组与转录组全景图谱,从蛋白质角度深入剖析了衰老过程。研究人员借助高通量质谱技术,对心脏、肝脏、肺、肌肉、皮肤等多个组织的样本进行深度蛋白质组分析,共鉴定出超过 12,771 种蛋白质,几乎涵盖人体所有染色体编码的蛋白,既包括高丰度功能蛋白,也有低丰度但功能关键的转运蛋白、激素调控因子等。

通过与转录组数据对比,研究发现随着年龄增长,mRNA 与蛋白质表达的耦合关系逐渐减弱,在脾脏、肌肉和淋巴结等组织中表现尤为突出。这种 “转录 – 蛋白脱耦” 现象会影响组织功能稳定性,成为衰老的重要标志。同时,蛋白质稳态系统全面衰退,负责蛋白质合成的核糖体蛋白丰度下降,参与蛋白折叠和组装的伴侣蛋白减少,导致错误折叠蛋白积累。更值得关注的是,多个组织中出现淀粉样蛋白沉积,这与阿尔茨海默病等神经退行性疾病密切相关,表明衰老可能在多个器官存在相似病理机制。

基于这些变化,研究人员开发出组织特异性的蛋白质衰老时钟,能精准评估不同器官的生物学年龄。分析显示,血管组织在约 50 岁时出现显著衰老拐点,是最早表现出衰老迹象的器官之一,提示血管老化可能是系统性衰老的重要驱动力。此外,研究团队从血液样本中识别出一组循环衰老蛋白,包括 GAS6 等分子,它们不仅反映组织衰老状态,还可能通过血液影响其他器官,推动全身性衰老,为抗衰老干预提供了潜在靶点。

该研究首次系统描绘了人类多器官衰老的蛋白质蓝图,揭示了衰老的关键分子事件,如蛋白质稳态失衡、转录 – 蛋白脱耦、淀粉样沉积和循环衰老蛋白释放。这些发现为理解器官衰老的共性与差异奠定了基础,也为开发精准抗衰老干预手段、识别早期衰老标志物、制定个性化健康管理方案提供了科学依据。

未来,随着更多相关研究的推进,我们有望从 “蛋白质语言” 中解读出更多衰老与健康的密码,为人类延缓衰老、延长健康寿命带来新的希望。50 岁作为人体衰老的关键转折点,这一发现也提醒人们在这一阶段更应注重健康管理,积极应对衰老带来的挑战。