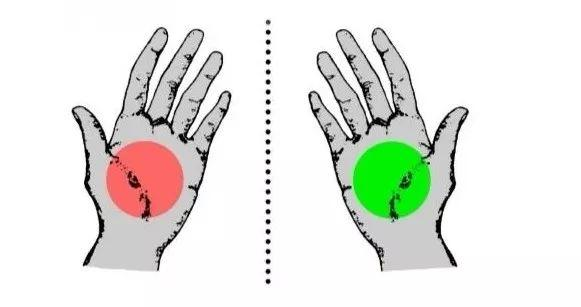

在化学的奇妙世界里,手性化合物宛如一对神秘的“孪生兄弟”,它们有着相似的模样,却如同左手与右手,互为镜像却无法重叠,性质更是可能天差地别。这一独特的特性,尤其是在药物领域,让手性催化剂的重要性愈发凸显,一场围绕手性催化剂的科学探索之旅也由此展开,深刻地改变着我们的世界。

我们日常使用的药物中,超过一半是手性药,它们利用的是手性化合物的单一镜像异构体。这是因为手性化合物的两个镜像异构体常常具有截然不同的生理活性,有的能治病救人,有的却可能毫无作用,甚至危害健康。想象一下,如果不能精准地获取所需的单一镜像异构体,药物的效果将大打折扣,甚至可能带来严重的后果。

传统的催化方式面临着巨大的难题,在手性分子合成中,两个镜像异构体总是等比例出现,化学拆分成为获取单一异构体的无奈之举。这不仅费时费力,还造成了原料的极大浪费。而不对称催化技术的出现,如同一场及时雨,为解决这一难题带来了曙光。通过使用手性催化剂,它就像一台精准无比的“机器”,能够选择性地合成我们需要的单一镜像异构体,实现了精准、高效地创造手性分子,这一直是科学家们梦寐以求的目标。

经过半个多世纪的发展,不对称催化取得了举世瞩目的成就。手性金属催化剂的发现,如同给研究装上了“加速器”,让不对称催化的研究速度大幅提升,科学家们也借此找到了许多高效的手性催化剂。然而,随着绿色环保和可持续发展理念的深入人心,手性金属催化剂使用贵金属的问题逐渐凸显,因为贵金属储量有限。于是,不使用金属的手性有机小分子催化剂应运而生,这两项具有里程碑意义的工作都荣获了诺贝尔化学奖。如今,科学家们又将目光投向了生物催化剂,试图通过向“酶”学习或者改造“酶”来寻找新的手性催化剂。

在我国,有一位科学家为手性催化剂的发展做出了卓越贡献。20世纪90年代,他毅然选择回国,怀揣着做出中国人自己的手性催化剂的梦想。20多年来,他和他的团队专注于寻找更高效高选择性的手性催化剂。他们把研究过程比作“搭积木”,不断调控电子效应和立体效应,进行修饰和优化。尽管失败是常态,设计出的催化剂常常无活性或无选择性,但他们从不气馁,推倒重来,再设计、再试验。经过多年的潜心钻研,他们终于设计合成了一类新型手性螺环配体,并在此基础上发展了一系列选择性好、效率高、适应性强的手性螺环催化剂,被国际同行称为“周氏催化剂”,如今已应用于数百个不对称合成反应和许多手性药物的合成。

这位科学家认为,真正的科研不是为了发文章,而是解决真问题。化学是创造新物质的科学,创造的价值在于被他人和社会所用。在不对称催化领域,仍有更多高效、高选择性的手性催化剂等待发掘,我国化学研究虽已进入世界先进行列,但最冒尖的原始创新还比较少,这是未来必须要突破的难题。手性催化剂的故事,还在继续书写,它将为我们带来更多的惊喜和改变。