朝廷公文为何被尊为大手笔?理学家的经典之作又凭何被誉为 “大文字”?在中国古代文章学的浩瀚星河中,“大文字” 犹如一颗独特的星辰,散发着神秘而迷人的光芒。它既非简单的文体分类,也不是单一题材的代名词,却能统摄众多名篇佳作。这一内涵丰富的概念,究竟有着怎样的演进历程与独特价值?让我们一同走进古代文章学的世界,探寻 “大文字” 的奥秘。

“大文字” 内涵的千年嬗变

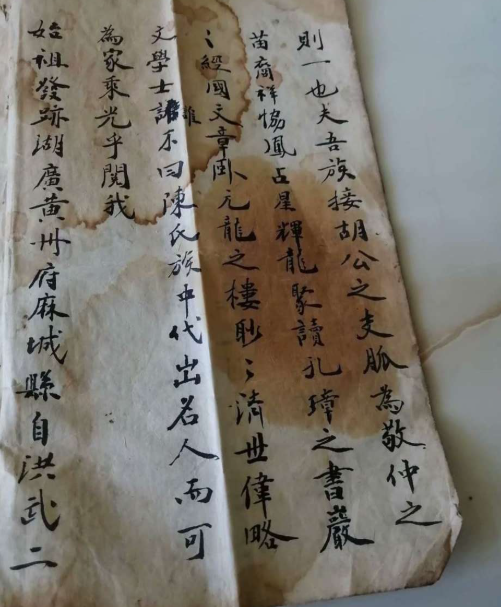

“大文字” 概念最早由朱熹提出,他在《与刘子澄书》中感慨自己无力撰写 “大文字”,这里的 “大文字” 是相对题跋而言,特指奏议、行状等篇幅长、内容实用的文章,为该概念奠定了最初的基石。到了宋末元初,“大文字” 的评判标准转向思想深度,王义山将《西铭》《太极图》等理学经典称作 “大文字”,凸显其对理学思想阐释的深刻性。

明代,“大文字” 的内涵进一步丰富。它既可以指代宋濂等大家起草的朝廷高文典册,与传统意义上的 “大手笔” 概念相通;也被用于评价唐宋散文中艺术高超之作。茅坤赞叹韩愈《衢州徐偃王庙碑》“立论奇高,造语怪伟” ,唐顺之欣赏曾巩《太祖皇帝总序》的精妙布局,这些都是从文章艺术技巧层面赋予其 “大文字” 的美誉。

创作 “大文字” 的严苛标准

作为古代文章学中的高端存在,“大文字” 的创作有着极高要求。从作者心境来看,宋人李淦强调需 “放胸襟如太虚”,达到物我合一之境,让轻清之气流转于笔端。同时,作者还需笔力强劲,真气充盈,笔力孱弱之人难以驾驭 “大文字”。

行文结构上,“大文字” 讲究谋篇布局、章法合理。方国评刘大櫆《游晋祠堂记》“叙次景物,曲折分明如画”,邱维屏自评《正统图说》“分画甚明”,都体现了对文章条理清晰的要求。在整体风格方面,“大文字” 追求 “庄重”,讲求气骨。冯班批评苏轼文章 “嬉笑怒骂”,推崇其《表忠观碑》等庄重之作;汪有光认为《孟子》“议论正,气骨高”,堪称 “大文字” 典范。

“大文字” 的文章学价值之光

“大文字” 在古代文章学中意义非凡。它有助于洞悉事物本质,王之绩提出讲性理能 “洞彻精微”、论治道可 “深究利害” 便是 “大文字”,强调其识见的独创性与深刻性。

清代,“大文字” 概念拓展至诗歌评点领域。俞玚评杜甫《蜀相》,认为八句诗抵得上一篇佳作,兼具艺术与认识价值;沈德潜赞赏李梦阳《玄明宫行》“垂戒后人” 的作用,凸显其在诗歌批评中的重要影响。此外,“大文字” 还是文章地位崇高的象征,吕祖谦以《五凤楼赋》为《宋文鉴》压卷,龚炜盛赞《史记》为 “宇宙第一部大文字”,都体现出对这些作品的推崇之意。

从概念的提出到内涵的不断丰富,从严苛的创作标准到独特的文章学价值,“大文字” 贯穿于中国古代文章学的发展历程中。它不仅是对优秀文章的高度赞誉,更为我们理解古代文学的审美追求与思想深度提供了独特视角,在历史的长河中持续闪耀着智慧的光芒。